海院科研动态(120)| 南海深层水团末次冰期以来的含氧量变化及其水团来源厘定研究取得新进展

南海深层水团是由“北太平洋深层水”从吕宋海峡进入南海而形成的气旋式水团。前人的研究一致认为,进入南海的“北太平洋深层水”主要是来自于南大洋的环南极上层深层水团,但对冰期时(尤其是海因里希期)通风增强的北太平洋中层水是否进入南海并成为南海深层水的一部分这一问题仍存在争议。针对这一科学问题,我院深水沉积过程与资源效应团队以南海北部神狐陆坡1776米水深获取的6.1米柱状沉积物为研究样品,结合有孔虫碳同位素定年、基于CT扫描的古生物遗迹识别、沉积物粒度分析和氧化还原敏感元素分析的综合研究方法,重建了南海深层水团4.3万年以来相对流速和含氧量变化历史。

图1 本文研究涉及的大洋环流背景及沉积物重力柱分布

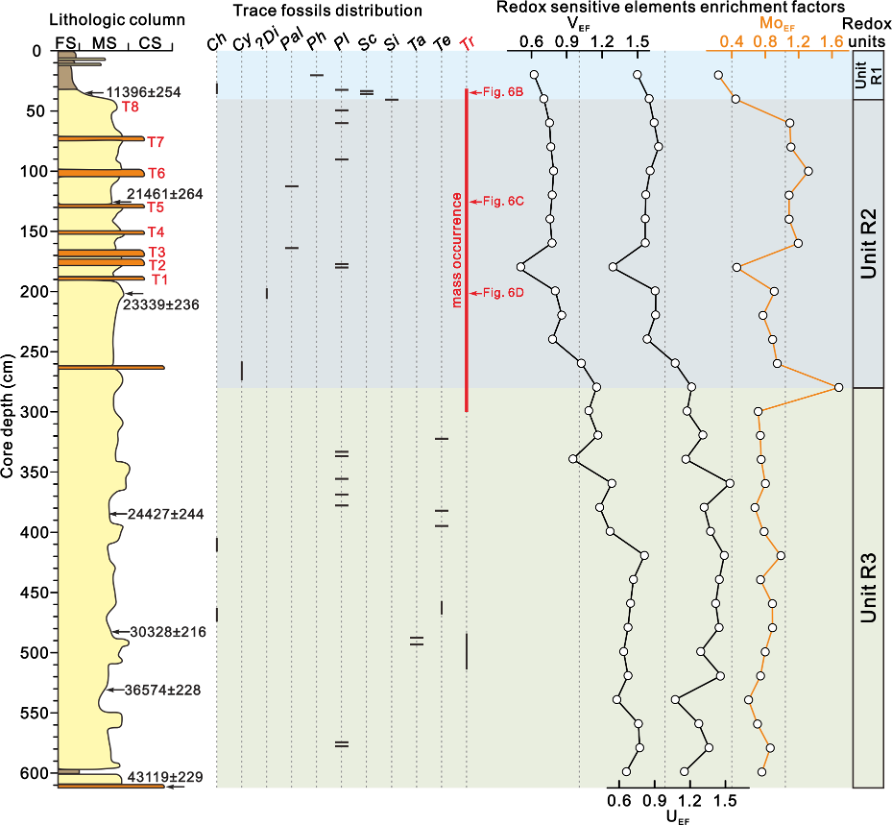

图2 S12站位柱状沉积物岩芯中识别出的古生物遗迹种属及其分布

通过古生物遗迹种属特征和氧化还原敏感元素结合的方法,本研究克服了大陆边缘强陆源碎屑物质供给条件对氧化还原敏感元素作为底层水含氧量变化指标有效性的限制,重建了可信度高的南海深层水末次冰期以来的含氧量变化历史。结果表明,南海深层水团在冰期时表现为高流速、低含氧量的特征,而全新世则为低流速、富氧特征,此结果与前人在南海不同区域的研究结果一致。研究广泛收集了北太平洋中层水团和环南极上层深层水团在不同区域的含氧量变化重建结果,并将其与南海深层水团含氧量变化历史进行对比。对比发现,南海深层水团的含氧量变化始终与环南极上层深层水团一致,即冰期时缺氧、全新世富氧的特征,该特征与北太平洋中层水团的含氧量变化历史明显不同。此外,对比发现,南海深层水团在冰期,尤其是海因里希期和新仙女木期均保持与环南极上层深层水团一致的含氧量变化趋势,活动增强的富氧北太平洋中层水团未改变南海深层水团的含氧量特征。对比南海北部不同水深下的南海深层水团相对流速重建结果发现,水深1700米以下的流速变化模式比较一致,与1650米附近的流速变化趋势存在一定差异。尤其是在海因里希1期,1650米水深的深层水团相对流速迅速降低,该水深处的水团流速降低时间明显早于更深处的水团流速。前人研究将南海深层水团上部的流速变化差异归因于密度更小的北太平洋中层水团入侵。综合以上研究结果,本次研究认为南海1700米下深层水团末次冰期以来并未受北太平洋中层水团的影响,水团主要来源于环南极上层深层水团。对于1700米以浅的深层水团性质变化的驱动机制,仍需进一步研究厘定。

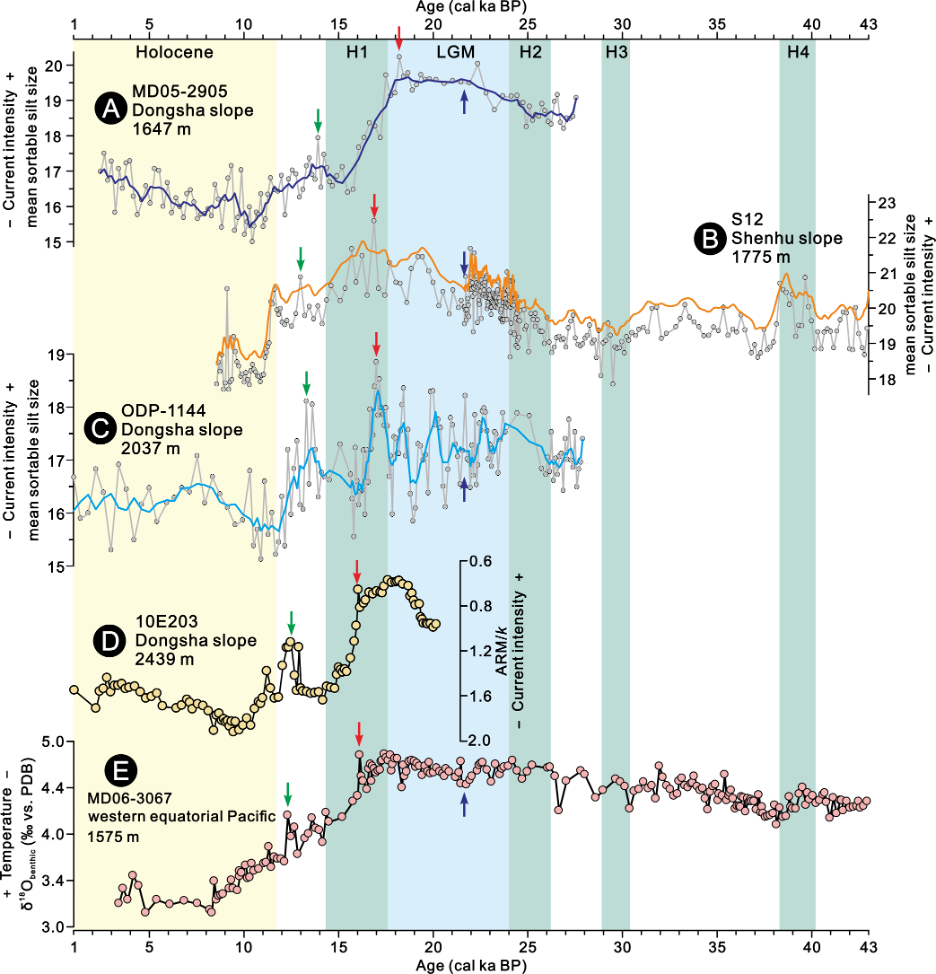

图3 南海北部不同水深处深层水团相对流速的重建结果

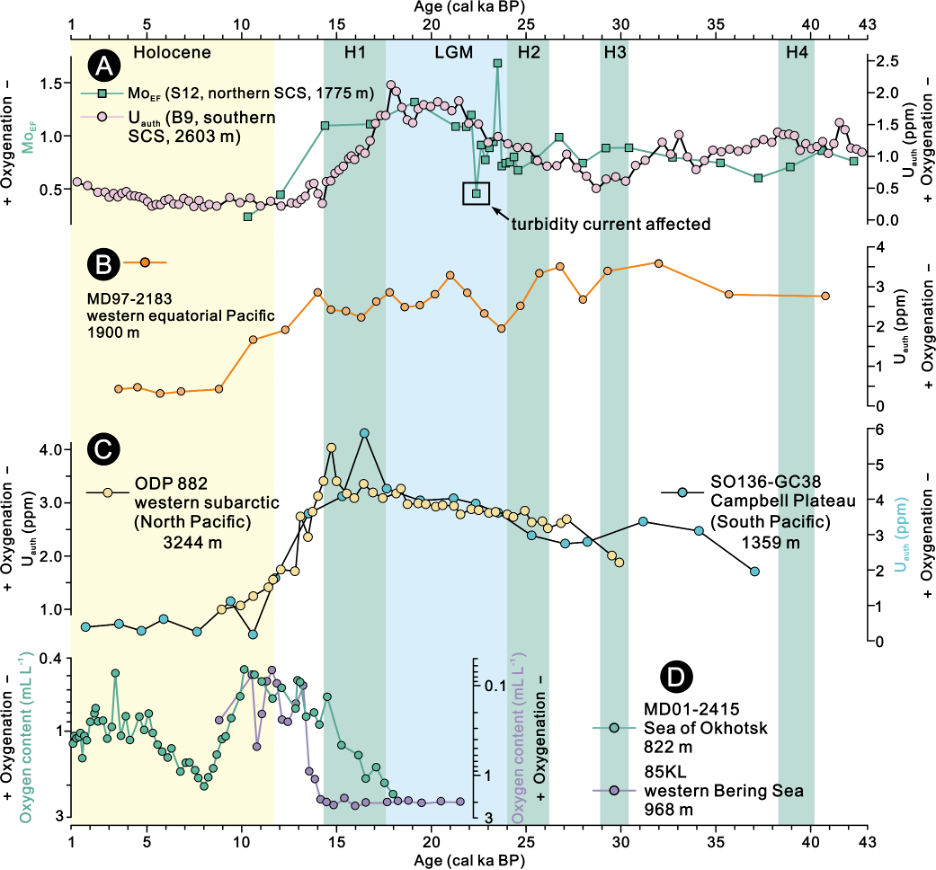

图4 南海深层水团、北太平洋中层水团和环南极上层深层水团末次冰期以来的含氧量变化重建结果

以上研究成果以“Did the North Pacific Intermediate Water influence the South China sea during the last glacial?”为题发表于中科院大类一区TOP期刊《Global and Planetary Change》。论文第一作者为我院罗坤文博士后,我院苏明教授为通讯作者,论文其他共同作者分别来自中山大学和中山大学附属第五医院。

以上研究得到中央高校基本科研业务费、广东省海洋经济发展(六大产业)项目、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)青年人才和创新团队项目以及国家自然科学基金面上项目的资助。