海院科研动态(119)| 太平洋大型低剪切波速异常区存在长期板块俯冲引起的地球化学分带

洋岛玄武岩(OIB)地球化学组成是了解地球深部地幔演化的重要窗口,OIB同位素组成通常指示了地幔存在多种不同组分造成的不均一性。这些不均一组分可能来自俯冲进入地幔的地壳或岩石圈,其历史可以追溯到二十亿年前。这些俯冲物质最终可能下降至核幔边界(~2850 km)附近,并与深部地幔(如,大型低剪切波速区;LLSVP)混合,从而形成原始地幔与再循环物质混合的地幔区域。然而,这些进入地幔底部的俯冲板块如何分布、以及如何影响地幔柱组成是不清楚的。为了揭示长期板块俯冲对深部地幔物质化学组成分布和地幔柱成因的影响,张国良教授团队对来自Caroline海山链中的Pohnpei岛玄武岩样品开展了Fe同位素组成分析,以约束Caroline地幔柱中再循环组分的起源与组成,并通过与太平洋LLSVP其它地幔柱成因OIB进行对比研究,以揭示太平洋LLSVP组分的分布规律及相关地球动力学机制。

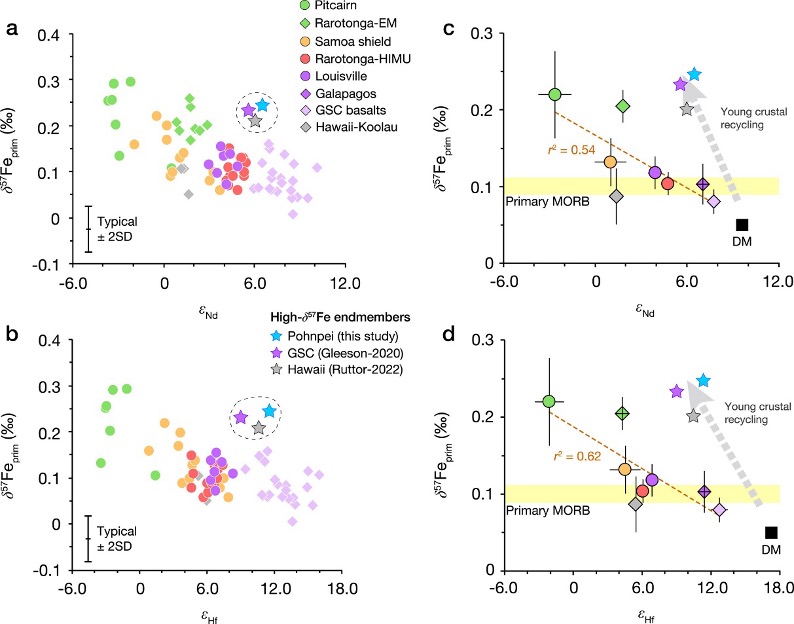

研究结果显示,高MgO(>8 wt.%)Pohnpei玄武岩的δ57Fe值为0.13 - 0.21‰,显著高于地幔值(δ57Fe = 0.05 ± 0.01‰;),指示Pohnpei源区存在一个高δ57Fe组分(再循环的洋壳)。研究发现,高δ57Fe的再循环地壳组分广泛分布在太平洋LLSVP内,包括Pitcairn、Rarotonga和Samoa等在内的多个地幔柱。为了进一步探讨Caroline地幔柱中高δ57Fe组分的性质,该研究分析了太平洋LLSVP地幔柱玄武岩δ57Fe与Nd-Hf同位素的相关性。如图1所示,不同地点(Pitcairn、Rarotonga、Samoa、Louisville、Galapagos及Hawaii)的OIB在同位素组成平均值之间具有明显相关性。另外,具有富集地幔(EM)端元特征的玄武岩(如Pitcairn、Rarotonga和Samoa)处于这些相关趋势的极端位置,这也符合EM端元来源于更古老再循环地壳的观点。

图1. 太平洋LLSVP地幔柱OIB的Fe-Nd-Hf同位素相关图。

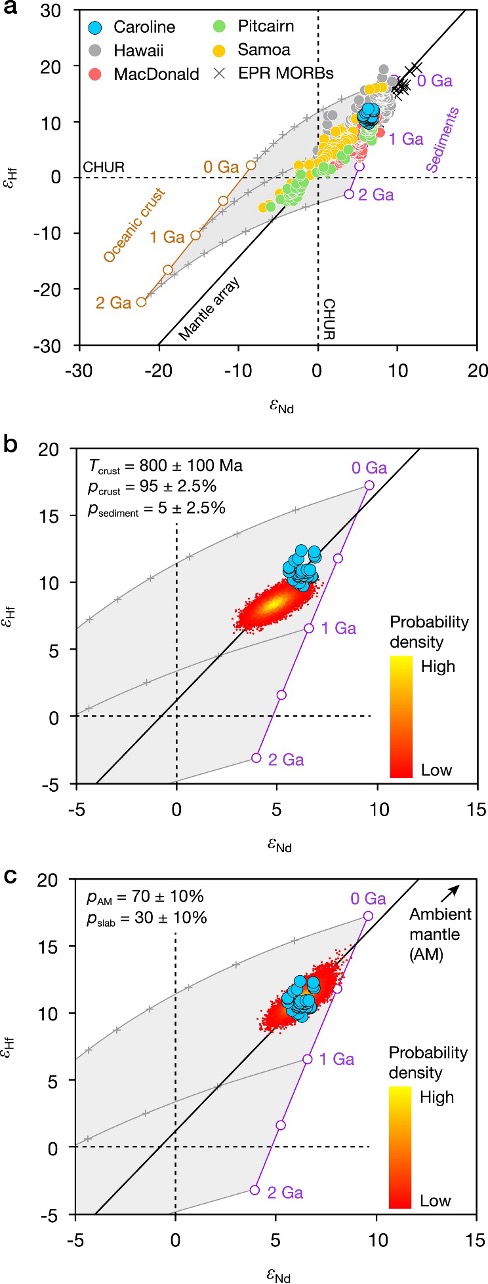

Pohnpei玄武岩富集重Fe同位素同时中度亏损Nd-Hf同位素的组合,反映源区中掺入了年轻洋壳,因为年轻洋壳形成时间短,尚未累积长期的放射性成因同位素特征。该研究进一步采用Monte-Carlo方法对俯冲板片的Nd-Hf同位素组成进行模拟计算(图2),结果显示,该年龄的洋壳及沉积物的混合可以成功重现Caroline玄武岩中度亏损的Nd-Hf同位素组成,并且观测数据与模型的高概率密度区高度重叠。

图2. Nd-Hf同位素组成的模拟结果。

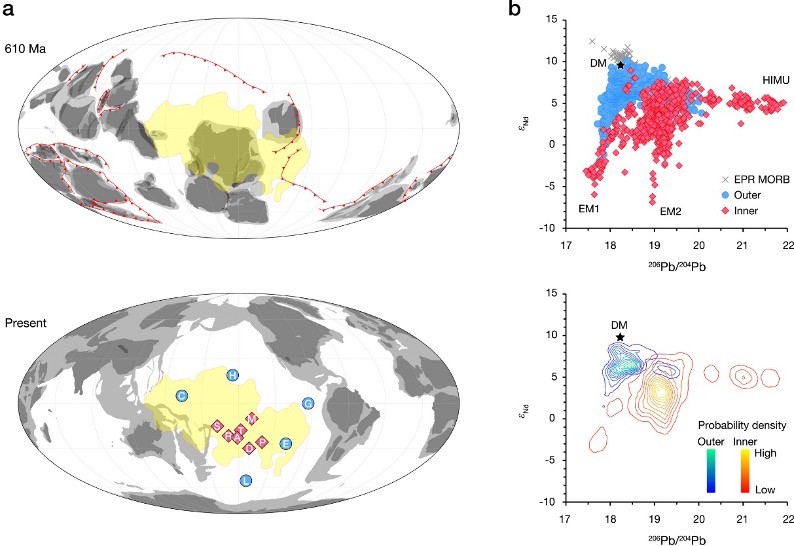

研究推测,Caroline地幔柱的年轻再循环地壳组分可能来自围绕正在裂解的Rodinia超大陆俯冲带(图3)。一次大规模的环Rodinia俯冲事件即可解释它们在分布上相隔遥远却有共同特征的现象(图3)。由于Caroline、Hawaii和Galapagos地幔柱都位于太平洋LLSVP的外环边界附近。该研究将该地幔柱热点按分布位置分为两组,一组是边缘“外圈”热点,另一组是中心“内圈”热点。其中,“外圈”OIB缺乏“内圈”OIB表现出的极端地幔端元组成;“外圈”OIB相较于“内圈”OIB在Nd-Hf同位素图上整体呈现偏向亏损地幔(DM)端元的密度分布。据此,研究推测:来源于LLSVP边缘的地幔柱更容易携带较多的年轻、具有亏损同位素组成的洋壳,而中心地区则富含古老物质。这一分布格局也可能源于当时的大规模环Rodinia俯冲事件。

图3. 太平洋LLSVP中再循环物质的来源及分布差异。

研究成果以“A Young Crustal Component in the Caroline Mantle Plume (Western Pacific Ocean)”为题,发表于期刊国际著名期刊Geophysical Research Letters (Zhong et al., 2025)。我院张国良教授为唯一通讯作者,中国海洋大学钟源博士(原张国良教授指导博士后)为第一作者,其他合作者包括中国科学院海洋研究所张吉博士以及中国海洋大学李三忠教授。