海院科研动态(121)| 太平洋睡鲨在南海的分布和活动的新记录

太平洋睡鲨(Somniosus pacificus)的全球分布格局至今尚不明确。与广泛接受的北太平洋典型分布区不同,其在热带海域的出现仍存在较大争议。尤其在南海,迄今尚未有关于太平洋睡鲨的确切分布记录。

我院海洋生态学研究团队在南海海南岛1600 m深海布设“牛落”实验,发现了几条鲨鱼访客。经由我院博士生田翰及其合作者对鲨鱼进行分类学鉴定,确定为太平洋睡鲨,并对其进食行为、生态分布、性别分布进行了讨论。研究不仅填补了该物种在南海的分布空白,也对太平洋睡鲨的生态适应能力及其在热带深海环境中的活动提供了新的认识,获得了国内外研究学者的广泛关注:

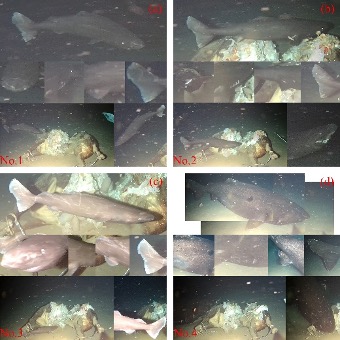

(1)八条太平洋睡鲨被成功识别并监测:

(2)太平洋睡鲨的捕食的排队行为:

(3)太平洋睡鲨的进食动作和与之出现的生物访客被记录:

南海监测到太平洋睡鲨的分布具有重要的生态学意义。这一发现不仅拓展了该物种的已知分布范围,更提示了其可能掌握着连接南海与西北太平洋陆架区域的、尚未被充分认知的冷水团迁移通道(对于依赖低温环境的大型深海生物的跨区域迁移具有关键作用)。作为一种偏好陆架环境的鲨鱼类群,太平洋睡鲨的出现引发了一系列新的科学问题:它们是否沿着陆架区进一步迁徙?其潜在的迁徙路径和生态功能区又将指向何处?更令人关注的是,在此次监测的8个个体中,全部为雌性。这一性别偏倚现象与此前在南海记录到的另一种远洋性鲨鱼——巨口鲨(Megachasma pelagios)的观察结果高度一致:几乎所有个体亦为雌性。为何在南海,远洋性深海鲨鱼呈现出显著的雌性偏倚?这是否意味着南海可能作为某种“大型鲨鱼的育苗场”而存在?或者,这一现象是否与某些特定的生殖策略、环境偏好或种群结构相关?这些未解之谜为我们深入理解太平洋睡鲨及其它深海大型鱼类在热带海域的生态行为、生殖策略与种群动态提供了重要线索,也提示南海在全球深海生态系统中的潜在关键作用,值得进一步深入研究与持续关注。

上述研究成果分别发表在Animals (二区) 和Ocean-Land-Atmosphere Research期刊上。我院资源与环境专业博士研究生田翰为两篇论文的第一作者,南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)深海生命与生态团队首席科学家殷克东教授为文章通讯作者,其他作者详情参见原文。发表在Ocean-Land-Atmosphere Research上的睡鲨捕食视频,在发表后短短13天内已被下载1万余次,并获得BBC等多家知名媒体的转载报道。

本研究获得了南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)深海生命与生态团队的支持,并得到了广东省南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)项目、国家科学海底观测系统项目、中国科学院青年创新促进会、粤港澳自然科学基金联合重点项目的资助。

论文信息:

(1)Tian, H.; Zhong, J.; Chen, J.; Jiang, Y.; Zhang, J.; Xie, W.; Gao, Z.; Wang, Y.; Liu, H.; Wang, S.; et al. Southwestward Expansion of the Pacific Sleeper Shark’s (Somniosus pacificus) Known Distribution into the South China Sea. Animals 2024, 14, 2162.

全文链接:https://doi.org/10.3390/ani14152162

(2)Han Tian. Predating Behavior of the Pacific Sleeper Shark in the Deep Waters of South China Sea. Ocean-Land-Atmos Res. 2025;4:0095.DOI:10.34133/olar.0095

全文链接:https://spj.science.org/doi/10.34133/olar.0095