海院科研动态(61)| 中尺度及亚中尺度涡对近惯性内波垂向传播的影响研究取得新进展

海洋近惯性内波主要是由海表风应力激发而产生的非平衡运动,其风生近惯性能量可传播至深海并最终发生破碎,对全球深海混合有重要贡献。然而,近惯性内波的垂向传播通常受背景流场的调制。例如,反气旋涡度区域有利于近惯性内波的聚集并加速近惯性能量的传播,即产生所谓的近惯性“烟囱效应”。目前,有关海洋中小尺度特别是亚中尺度过程对“烟囱效应”的影响研究还不深入。

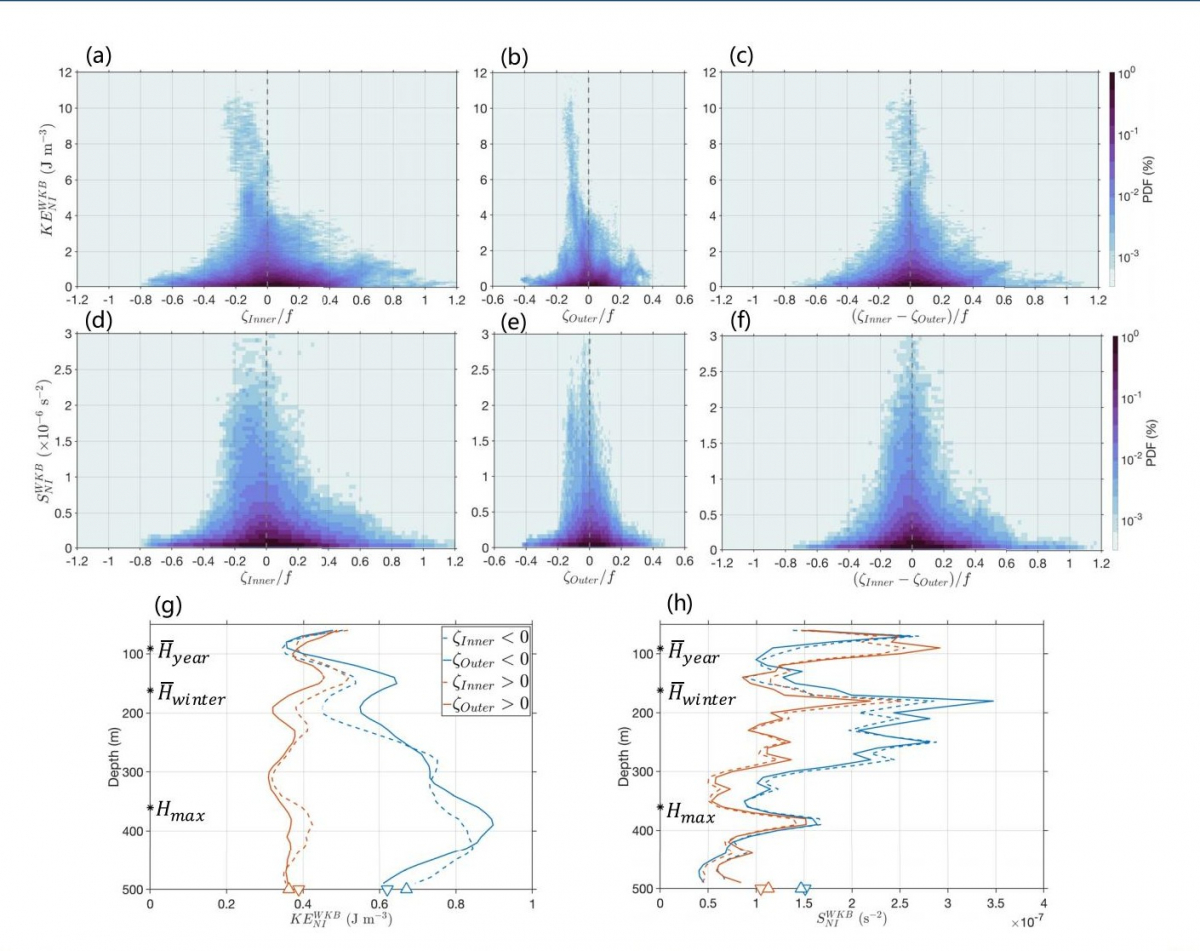

我院于小龙副教授及合作者深入分析了北大西洋中纬度海区的锚系潜标阵列数据,发现增强的近惯性能量和流速剪切主要出现在反气旋涡度区域,近惯性内波的“烟囱效应”由罗斯贝数为O(0.1)量级的中尺度涡主导(图1);与此相反,罗斯贝数为O(1)量级的亚中尺度涡对近惯性内波的“烟囱效应”影响很小,这主要是由于亚中尺度涡与中尺度涡相比,垂向、水平和时间尺度均较小。该发现揭示了促使风生近惯性内波垂向传递至深海的过程中,中尺度反气旋涡发挥着非常重要的作用,有助于深海产生强湍流混合区域近惯性内波的精准探测。

图1 近惯性能量(a-c)和流速剪切(d-f)与罗斯贝数的二维概率密度分布及其(g-h)垂向分布。

上述成果发表于中科院大类二区Top期刊《Geophysical Research Letters》(Yu X.*, Naveira Garabato A. C., Vic C., Gula J., Savage A. C., Wang J., Waterhouse A. F., MacKinnon J. A. (2022), Observed equatorward propagation and chimney effect of near-inertial waves in the mid-latitude ocean),我院于小龙副教授为论文第一和独立通讯作者,合作者包括来自英国南安普顿大学、法国海洋开发研究院、美国斯克利普斯海洋研究所、美国加州理工学院合作的海洋科学家。该研究工作得到了中山大学“百人计划”项目以及南方海洋与工程广东省实验室(珠海)深海远洋多尺度动力过程创新团队项目的资助和大力支持。