海院科研动态(62)| 研究发现颗粒再悬浮对河口缺氧发育程度产生重要影响,揭示富营养化缺氧发育的新机制

在全球气候变化与高强度人类活动的共同影响下,近岸河口海域富营养化及其诱导的底层水季节性缺氧已经成为全球性重大环境生态问题。然而,缺氧发育的空间分布规律及其发育程度(水体溶解氧的浓度)等关键问题仍不清楚。经典的缺氧形成机制认为,水体富营养化会导致浮游植物爆发(即藻华),有机颗粒沉降和沉积到海床,进而降解老化耗氧,导致海底水体缺氧,甚至形成局部的“死水区”(dead zone)。但该机制不能回答藻华爆发与缺氧发育的时空分布不一致的问题,同时也不能阐明缺氧发育的程度。在真实河口沉积动力环境中,有机颗粒运动除了沉降与沉积,还有海底再悬浮过程,尤其是在近岸河口富含有机颗粒的泥质沉积区(带)中,再悬浮颗粒同样在水体会降解需要耗氧。现有研究通常会忽略颗粒再悬浮过程对缺氧发育的贡献。

近日,我院吴加学教授研究团队基于潜标、座底四角架底边界层观测系统以及船载湍流剖面等现场观测与采样分析,结合河口水动力、沉积动力和生物地球化学等多学科理论与方法,系统探究了珠江河口再悬浮过程与有机颗粒耗氧对于夏季海底缺氧发育程度的影响。研究结果发现,珠江口缺氧区发生在富含有机质的泥质沉积带上,缺氧区水体内再悬浮会产生局部高浓度悬浮体,形成所谓的“次生的最大浑浊带”(Secondary Turbidity Maxima)。潮周期内溶解氧收支平衡分析显示,再悬浮颗粒引起的溶解氧耗氧通量与沉积物耗氧通量(SOD)相当(图1和2)。在不考虑再悬浮颗粒耗氧的情况下,溶解氧收支平衡将出现高估缺氧的发育程度,即缺氧区水体溶解氧浓度比实际的要偏高。由此可见,颗粒再悬浮过程在维持河口及近岸缺氧发育程度中起着不可忽略的重要作用,这一发现对于提升近岸河口缺氧发育的数值模拟精度也具有重要价值。

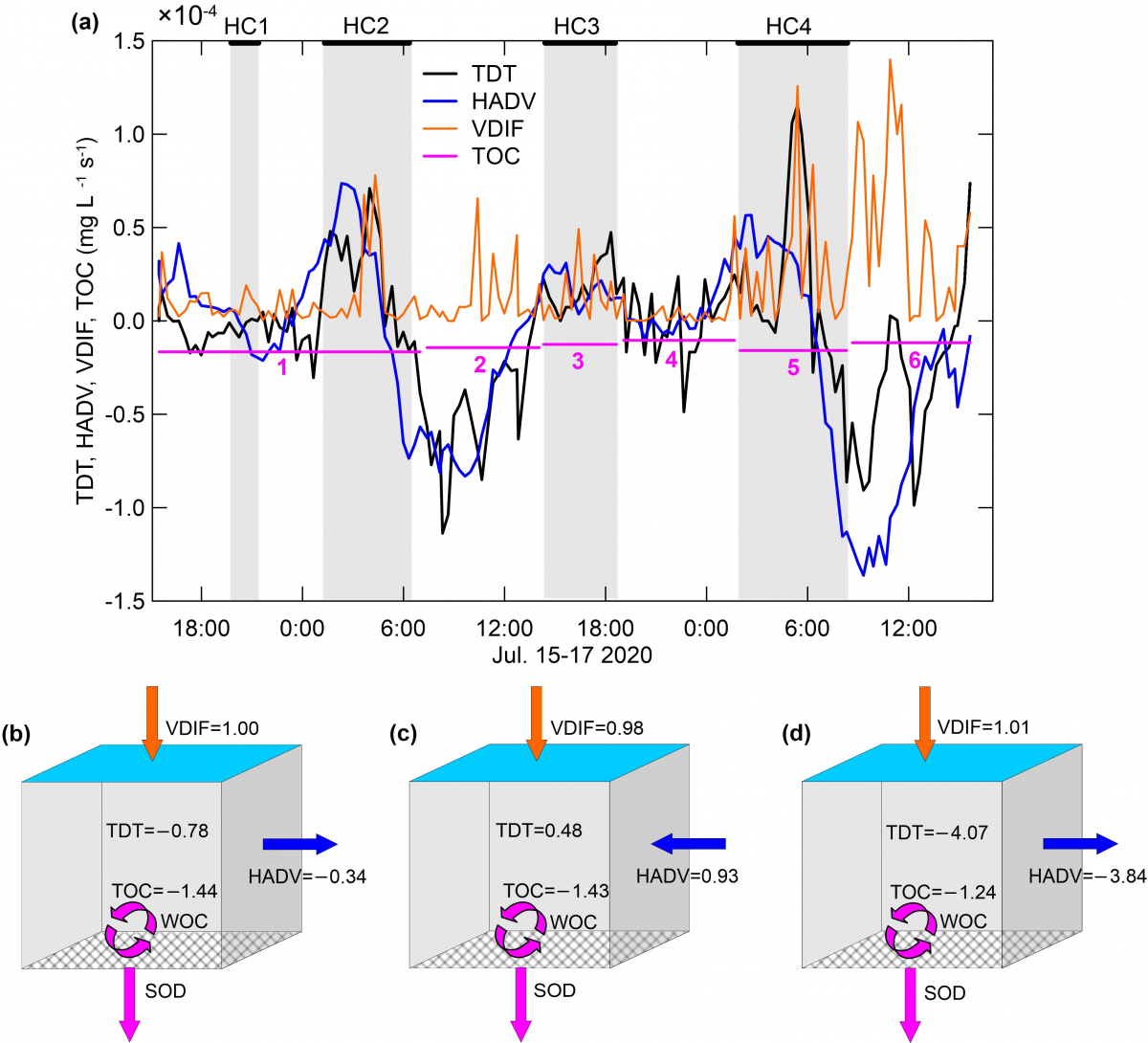

图1 海底缺氧区溶解氧收支平衡

(a) 溶解氧收支平衡中的时变项(TDT)、水平对流项 (HADV)、垂向扩散项 (VDIF)和总耗氧项(TOC);(b) 潮周期和(c,d)事件尺度的溶解氧收支平衡

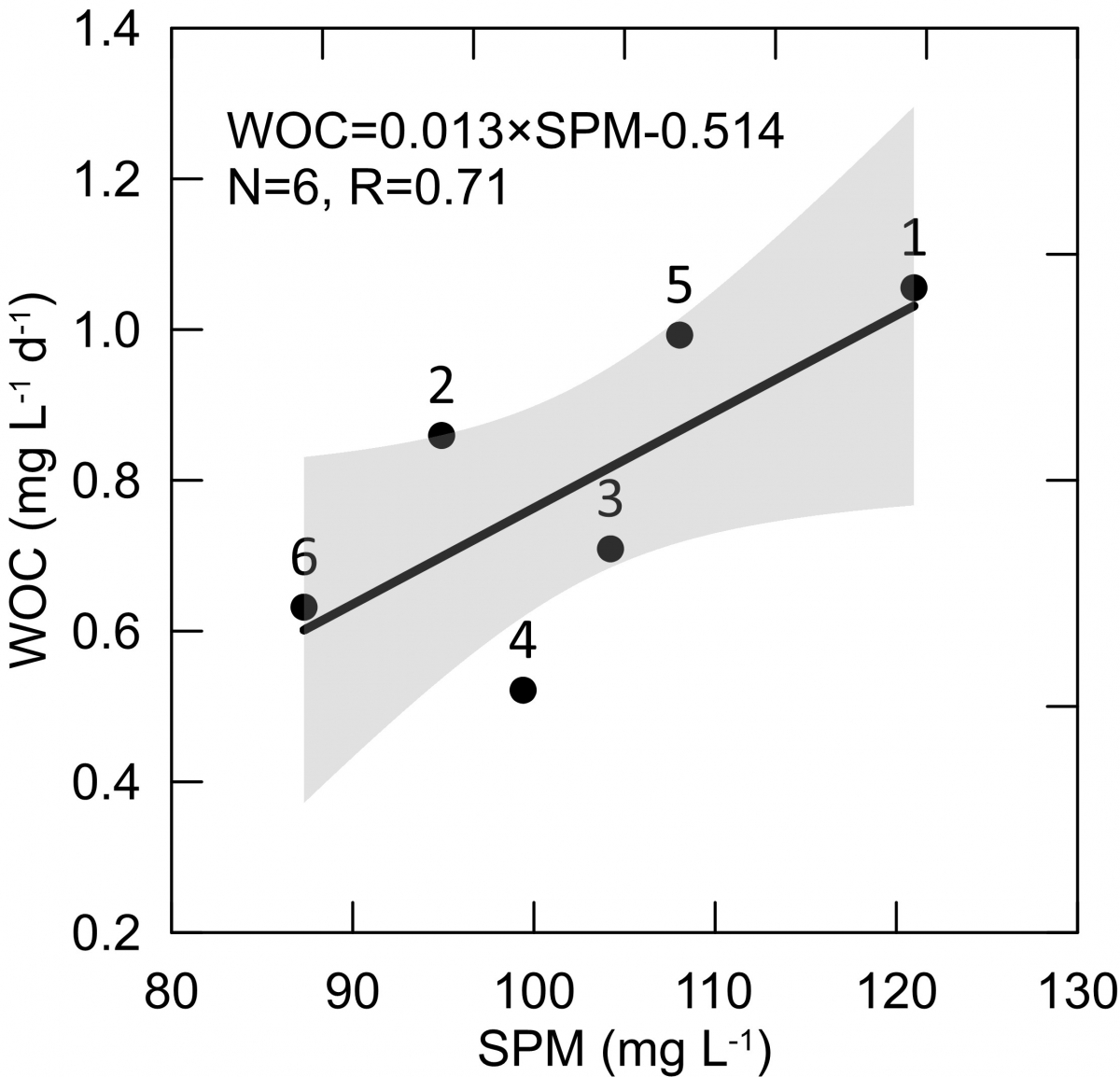

图2 海底缺氧发育区悬浮颗粒浓度与水体耗氧率之间的关系

上述研究成果于2022年7月21日在国际著名海洋科学期刊Journal of Geophysical Research:Oceans(中科院大类二区TOP,影响因子:3.94)发表,论文题目为“Role of particle resuspension in maintaining hypoxic level in the Pearl River Estuary”。我院崔永生博士后和吴加学教授分别为论文的第一作者和通讯作者,厦门大学高树基教授和海南大学谭萼辉副研究员为论文的合作作者。

该研究得到了国家自然科学基金-广东省联合基金重点项目、南方海洋实验室创新团队建设项目等支持。