海院科研动态(122)| 近惯性波多源生成机制及其能量转化调控研究取得新进展

近日,我院在Journal of Physical Oceanography发表题为“Kinetic Energetic Exchange between Near-Inertial Waves and Mesoscale Eddy/Diurnal Tide during Typhoon Rai”(《台风"雷伊"期间近惯性波与中尺度涡旋/全日潮之间的动能交换》)的最新研究成果,揭示了南海近惯性内波多源生成机制的贡献,并指出了中尺度应变对中尺度涡-近惯性内波能量转化的关键调控作用。我院博士生张志鹏为文章第一作者,合作作者包括我院邱春华教授、王东晓教授、于小龙副教授、中国科学院南海海洋研究所陈植武研究员、东京大学Toshiyuki Hibiya教授和自然资源部第二海洋研究所谢晓辉研究员。

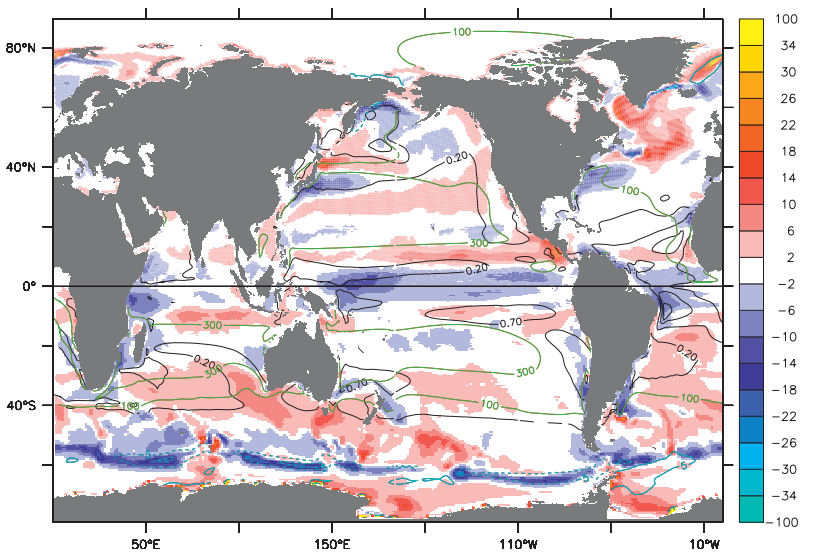

海洋近惯性内波对全球湍流混合和气候系统具有重要影响,可以显著调节海表热通量(图1)。目前已知的近惯性内波生成机制主要包括风强迫、波-波非线性相互作用、自发生成、涡-波相互作用、背风波以及海底斜坡上的Ekman调节等。现有研究多集中于单一生成机制,尚缺乏对多源生成机制的系统量化研究。

图1. 基于 Community Climate System Model, version 4 (CCSM4) 的模拟结果,展示了有/无近惯性内波情形下海气热通量交换的差值(摘自 Jochum et al., 2013)。

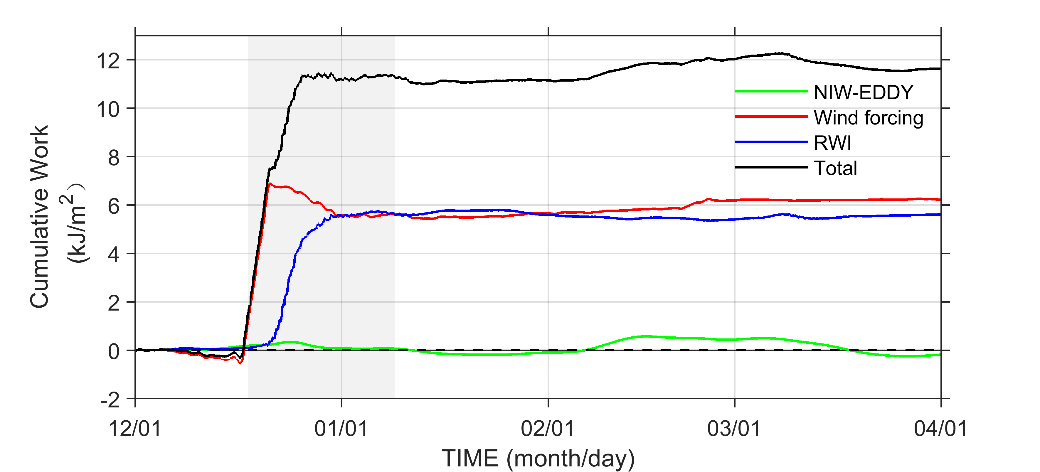

研究团队基于由南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)“深海远洋多尺度动力过程创新团队”(PI:王东晓、王桂华)布放的潜标观测数据中的四个月数据,首次在南海区域量化了台风过境期间风强迫、共振波-波相互作用以及近惯性波-涡相互作用对近惯性动能变化的贡献。该研究为理解海洋内波的跨尺度能量转化、内波破碎及湍流混合机制提供了新视角,受到国内外学者的广泛关注,研究发现在台风“雷伊”期间,各机制对近惯性动能增长的贡献值(图2)依次为:风强迫(7.1 kJ/m²)>共振波-波相互作用(5.59 kJ/m²)>近惯性波-涡相互作用(0.22 kJ/m²);

图2. 通过以下方式输入的累积近惯性能量:(a)风功(红线,![]() )、中尺度涡-近惯性内波相互作用(绿线,

)、中尺度涡-近惯性内波相互作用(绿线,![]() ,在观测深度上垂向积分)、参量次谐波不稳定(蓝线,

,在观测深度上垂向积分)、参量次谐波不稳定(蓝线,![]() )及其总和(黑线)。台风“雷伊”期间风功、中尺度涡-近惯性内波相互作用中尺度涡-近惯性内波相互作用和参量次谐波不稳定的最大值分别为7.1 kJ/m2、0.22 kJ/m2和5.59 kJ/m2

)及其总和(黑线)。台风“雷伊”期间风功、中尺度涡-近惯性内波相互作用中尺度涡-近惯性内波相互作用和参量次谐波不稳定的最大值分别为7.1 kJ/m2、0.22 kJ/m2和5.59 kJ/m2

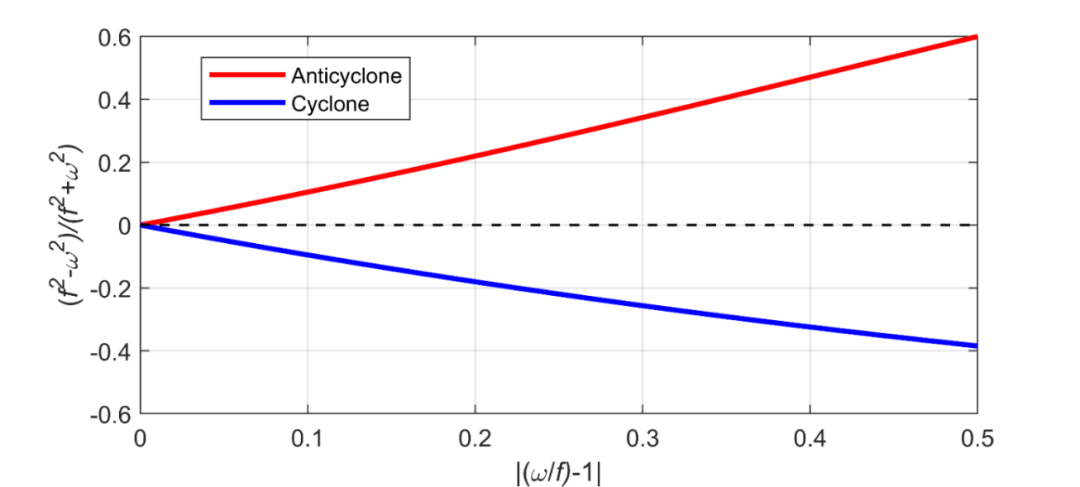

研究进一步表明高模态地转应变导致动能交换呈现高阶模态结构(图3),从而使垂向积分动能交换量在台风“雷伊”期间表现微弱。中尺度涡与近惯性内波间的动能转化可改写为![]() ,其中NIKE为近惯性动能,ρ为海水密度,为总应变,f为局地惯性频率,ω为近惯性内波频率。结果表明在同一极性涡旋中

,其中NIKE为近惯性动能,ρ为海水密度,为总应变,f为局地惯性频率,ω为近惯性内波频率。结果表明在同一极性涡旋中![]() (图3)的符号固定,其总应变的符号决定了跨尺度动能传递方向,且垂向高模态地转应变将导致垂向高模态的动能转化。

(图3)的符号固定,其总应变的符号决定了跨尺度动能传递方向,且垂向高模态地转应变将导致垂向高模态的动能转化。

图3.![]() 对

对![]() 的依赖关系。X轴表示近惯性频率相对于局地惯性频率的相对频移。黑色虚线表示y=0

的依赖关系。X轴表示近惯性频率相对于局地惯性频率的相对频移。黑色虚线表示y=0

本研究量化了台风“雷伊”期间近惯性内波从多种生成机制中获取能量的贡献,并解释了中尺度应变在中尺度涡旋与近惯性内波相互作用中的关键作用。研究得到国家自然科学基金及国家重点研发计划的资助,并获得南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、中国科学院大气物理研究所地球系统数值模拟装置、广州睿海海洋科技有限公司等支持。

文章引用:

Zhang, Z., C. Qiu, D. Wang, Z. Chen, T. Hibiya, X. Xie, and X. Yu, 2025: Kinetic Energetic Exchange between Near-Inertial Waves and Mesoscale Eddy/Diurnal Tide during Typhoon Rai. J. Phys. Oceanogr., 55, 1033–1050, https://doi.org/10.1175/JPO-D-24-0214.1.