海院师说(2)| 踏实沉淀,积极交流——罗一鸣教授

“现在中国的大学在科研能力上,包括对科研人员培养的力度上,已经渐渐和美国的名牌大学接近,即使是哈佛大学博士,没有科学研究的硬实力,也难以获得同行的认可。”

——罗一鸣

罗一鸣,教授,博士生导师,2018年中山大学“百人计划”引进人才,现就职于海洋科学学院海洋生物地球化学研究所。罗一鸣教授本科毕业于武汉大学应用化学专业,在英国圣安德鲁斯环境生物学获得硕士学位,在加拿大不列颠哥伦比亚大学获得博士学位。其后于2013至2016年间在加拿大达尔豪斯大学做博士后,师从加拿大皇家学院院士Bernard P. Boudreau 教授,从事海洋碳酸盐系统研究,主要关注古碳酸盐沉积和当下的海洋酸化等领域。2016年至加盟中大前,在挪威的卑尔根大学做Researcher,从事地球系统模型在海洋洋流和碳循环方面的应用等。罗一鸣教授目前主要的研究方向是基于理论和实践两方面的手段,探索包括大洋中的铀系天然放射性同位素的分布机制和其应用以及碳和营养盐循环等海洋化学方面的热点问题和古洋流重建,古海洋沉积以及陆地到海洋的物质传输等海洋地质方面的热点问题。

近期,海洋科学学院新闻中心对罗一鸣教授进行了专访。

记者简称“记”,罗一鸣教授简称“罗”,以下为采访记录:

记:请问您能简单介绍一下您的学习和科研经历么?

罗:好的。我本科就读于武汉大学应用化学系,但由于个人的兴趣偏向于更宏观角度上的探索,而化学反应,则更多是微观层面。所以在大学的学习过程中,我渐渐失去了对化学的兴趣,于是在大三开始未来的职业方向时,有一些迷惘。后来想想或许能做一些关于环境关于地球的方面的研究,便进入了英国圣安德鲁斯大学的环境生物学就读,但那时候还未特地想要从事海洋学的研究。

罗:圣安德鲁斯大学的海洋生物研究很强,它在环境学的教学中引入了大量与海洋相关的内容,所以从那个时候开始,我便对海洋学产生一定的兴趣。在英国学习的时间,课程排得很紧,课堂讨论非常频繁,师生交流密切,我也因此得到很多知识的全面积累,在硕士过程中找到自己的兴趣点。所以在博士的申请时,专注地申请了海洋学方面的博士,最后拿到英属哥伦比亚大学的offer。

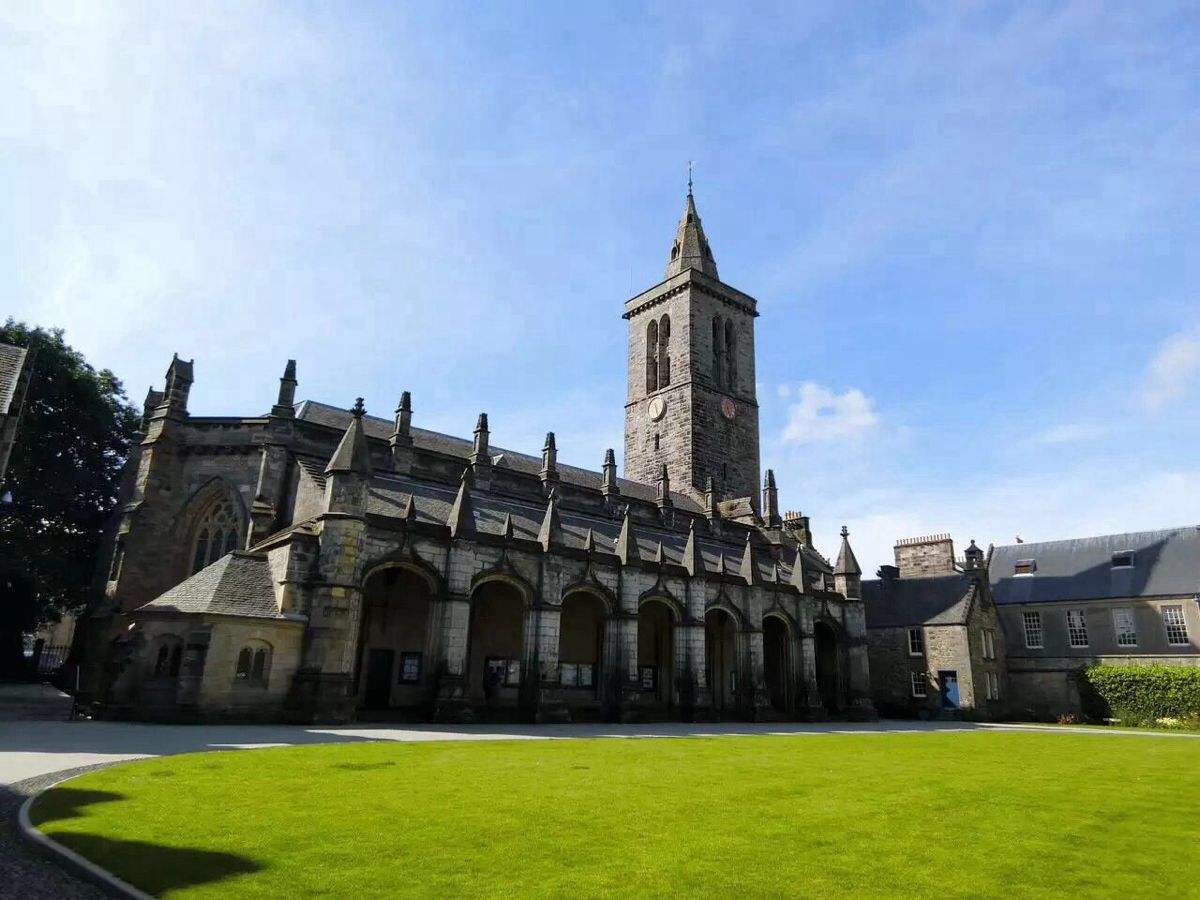

圣安德鲁斯大学

英属哥伦比亚大学

罗:圣安德鲁斯大学位于美丽的苏格兰,不乏许多欧洲的皇室贵族成员就读。圣安德鲁斯很小,但科研效率很高,与美国的加州理工学院类似。学校非常务实低调,文科实力超强,理科也很不错,但由于医学和工学的缺乏,使得学校在国内的留学圈中不太热门,但是实际上它在英国和美国的名声都非常好,当时班上20位同学都顺利读博或找到了好的工作,就是一个很好的证明。

罗一鸣教授野外工作照

记:关注到您博士、博士后以及在挪威做研究员的三个阶段,您的研究方向都有一定的变化。我们非常好奇您当时为什么会想到选择不同的方向呢?

罗:博士毕业以后,我选择了先从事博士后的工作。之所以选择不同的导师从事与博士期间不同的方向,是因为我认为,博士博士后的阶段还属于一个科研人员自我积累学习的阶段。因此,跟着不同的导师做不同的方向,有助于广泛学习各种知识,并有助于形成自己的风格。同时,我认为要不断的学习研究工具的使用,也正因此,为了学习大型三维模型在海洋学中的应用,我前往挪威卑尔根大学从事了一段时间的研究工作,这段时期我学习了更多在碳酸盐系统的研究中使用大型数学模型的方法。

记:那么不同方向之间有什么联系吗?

罗:正是秉承希望能在前期阶段多一些积累的想法,我博士、博士后的研究方向稍有不同。但是,从宏观的角度而言,它们的联系也十分紧密。海洋在全球的气候变化中主要起到两个作用,一个是通过洋流把热量从热带往极地运输,其二是调控大气中的二氧化碳。而我主要通过运用大洋中的天然放射性同位素,来研究大洋水柱中碳的吸附和沉降,这同样可以反映洋流的变化;而我的另一个研究方向就是大的洋流系统,所以它们是结合得非常良好的。

记:请问您在科研中遇到过哪些比较大的困难么?

罗:博士算是真正进入科研工作了,这期间也的确遇到了很多困难。比如,有一次,测量仪器出现了问题,使得一批核心样品被浪费。海洋研究的样品是非常珍贵的,从做准备到出海采样,到把样品带回来,然后进行样品的处理,再上机测试,途中耗费了大量的时间和精力!所以,最后因为仪器的问题使得样品报废是非常可惜的一件事,大半年的付出付之东流,只能赶快准备下一次航次的采样。后来也因为仪器的问题,我不得不将样品送去美国哥伦比亚大学测试。这次事故,使得我原本预计5年半的博士生涯持续了6年半的时间。

达尔豪斯大学

卑尔根大学

苏格兰民族舞

记:您在国外的研究工作都做的非常出色,为什么之后会选择回国从事科研工作呢?

罗:在我看来,回到自己国家做事情,有很强的归属感!对于科学家来讲,取得科研成果给自己带来的成就感也取决于你是在哪里做出来的这个东西。而且,为国家的科研尽一份力,本来也是自己出国前的想法,自己在出国以前,也没有想过要永远留在国外,而是希望(说句不够恰当的)“师夷长技以制夷”吧。

记:您回国并加盟中山大学海洋科学学院,您觉得这个平台怎么呢?

罗:我认为,我们学院的环境很自由,与部分北方的学校相比显得更加开放,这是非常好的一点,更利于科研人员发挥自己的科研能力和特色,形成自己的做事风格,让学术的光芒自由生长。

记:部分同学也在考虑出国深造的事宜,但是大家对于英美大学的教育体制有些困惑,罗老师能简单的为大家介绍一下么?

罗:英国的硕士大多是一年制,博士理论上是三年,但如今基本也需要读4年才能毕业。北美的硕士多是两年制,博士通常需要念5年到6年。从对博士的培训上而言,英国更像是在培养一个实验员,博士期间给学生安排的课程以及助教工作较少,学生的主要精力都放在了科研上。北美的博士培养更偏向于综合能力的培养,期间会有一定的时间需要担任助教教学,这也是美国的博士周期会比英国长的一个原因。

记:请问您觉得在申请的时候,选学校更重要还是选专业更重要?

罗:现在的学生常常会有一个误区,认为深造学校一定要名气越大越好。其实,对于本科而言,的确,学校本身的综合实力以及名气会更重要一些。但是对于硕博研究生而言,导师的选择和专业方向的选择才更有利于进一步科研工作的开展。比如我的同学,在英国硕士毕业寻找博士机会的时候,同时拿到了帝国理工学院和另一所不太知名的大学的全奖博士录取,但是最后选择了后面那所,而拒掉了帝国理工,是因为他认为后者的导师更年轻有活力,研究方向更有前景,而他进入该大学以后,科研工作也的确做得非常出色。

而且,在争取博士录取之前,你应该对自己感兴趣的学校和导师进行一定的了解,并提前找机会沟通。比如,可以通过邮件咨询是否有博士机会等。但是,在咨询以前,应该充分了解目标导师的学术动向,抓住导师与自己兴趣的契合点。同时,在咨询时应注意礼节,且一定要简短说明,避免长篇大论,我认为正文内容在200字以内最好。当然,也要避免正文寥寥几个字,而给教授添加大篇幅的附件介绍,因为多数时候导师可能会忽略掉附件中的文档内容。

记:根据您科研写作和论文发表的经历,您对此有什么经验和建议可以分享么?

罗:2010年我算是发表了第一篇比较正式的论文,虽然以文章的质量和发表的杂志的含金量对比而言,感觉有一些吃亏,但是随着时间的推移,文章的质量也能够在被引用的次数上有所体现,所以时间能够检验真理。

我的第二篇文章是和德国海德堡大学的一位教授合作的,然后发表了Nature Geoscience 上面,应该算是我第一篇发表在比较知名的刊物上的文章,目前已经引用上百次左右。当时以为这篇文章能够发表到Nature上,但没想到被拒了,但由于文章中的科学方法和结论都非常的具有说服力,所以能被发表到Nature Geoscience上面也算比较合理。所以,当一篇文章的质量达到一定的水平,自然就能够被发表。

我个人认为文章不在多,而在精。到目前为止,我已发表的论文数量并不算太多,但质量都还不错。在我看来,一篇好的科学论文主要有两个特点。第一,一定要有创新点,要看到以前的人没有看到的新东西,若是讨论前人已经研究透彻的东西,则文章的价值就不大了。第二,结论一定要靠谱,好的文章不是靠天花乱坠的论证技巧能编出来的,可靠的结论才是文章的价值所在。

记:很多同学都立志今后成为一名出色的科学家,您觉得应该如何来评价一个人的学术高度呢?

罗:这也是如今许许多多的科研工作者都在激烈讨论的问题,但确实也很难准确地评判。

有人认为,要看是否有名牌大学的学历头衔,也有人认为,看发表的论文的数量。但是我个人认为,牛校也可以培养出差生,而单纯从一个人的论文来评判一个人的学术高度,也是不尽客观的。因为有的人非常厉害,但就是不愿意发文章,所以并不好评价。每个人有每个人的看法,我觉得最靠谱的还是peer review,就是同行评议。把一个人的学历背景、学术活动、发表的论文、个人简历和对自己科研工作的陈述打包,让行业内不同的人来综合评价,才相对靠谱。但是现在如果是想靠着一个国外名牌大学的博士头衔,就想纵横学界已经变得极其困难。因为,现在中国的大学在科研能力上,包括对科研人员培养的力度上,已经渐渐和美国的名牌大学接近,即使是哈佛大学博士,没有科学研究的硬实力,也难以获得同行的认可。

记:您在科学工作上做得如此出色,请问您是如何均衡生活和工作的呢?

罗:目前看来,我的确花费了大部分的日常时间在科学研究上。但是,当你真正对你做的事情感兴趣的时候,生活与工作的界限已经不再那么分明。比如,有人说晚上10点过给我写了一封信,然后我11点过给他回复过去了,那是因为我晚上十一点过的时候还在读文献,这并不是因为我只知道工作不知道放松,而是因为科研已经变成了自己的兴趣变成了自己生活的一部分。当然,我也喜欢旅游,喜欢围棋,羽毛球等体育活动,兴趣爱好也非常广泛。

记:您对自己未来的工作有什么展望么?

罗:我最大的愿望,是想尽快把实验室建起来,然后尽快开展工作,也希望能在未来的8-10年,建立一个7-8人的实验室团队,做一些全球领先的东西,能有实力与世界顶级的Group一起PK。同时也需要多多与国际同行进行交流,因为科学只有不断的交流才能往前走,闭门造车是不行的。

采访后记:

当谈到如何评价一个人的学术高度时,罗一鸣老师话里字间体现的是他对学术较真、专注、踏实的态度。随和、热情,是罗老师留给我最深的印象,从罗老师的生活态度和科研经历中,我们能学到许多有用的东西。在采访的过程中,我也能够感受到老师满怀着对未来的无限憧憬,也祝愿罗一鸣教授能够在中山大学这个广阔的舞台上——乘风破浪,展翅翱翔!

友情链接:

中山大学海洋科学学院官网·罗一鸣老师个人主页:

http://marine.sysu.edu.cn/Teacher213.html

圣安德鲁斯大学(英国)官网:

英属哥伦比亚大学(加拿大)官网:

达尔豪斯大学(加拿大)官网:

卑尔根大学(挪威)官网:

采访:王子奥

撰稿:王子奥

摄影:王子奥

部分图片来自于网络