海院科研动态(75)| 南极主动大陆边缘沉积体系特征及发育演化模式研究取得新进展

主动大陆边缘是地球上构造运动最活跃的地带,常有强烈的地震与火山活动,对海底地形地貌及深水沉积体系的发育演化起着重要的制约作用。与中、低纬度地区不同,高纬度主动大陆边缘因受冰盖-冰架作用的影响,使得沉积体系更加复杂,特别在构造-沉积交互过程的机制解析上还非常局限。

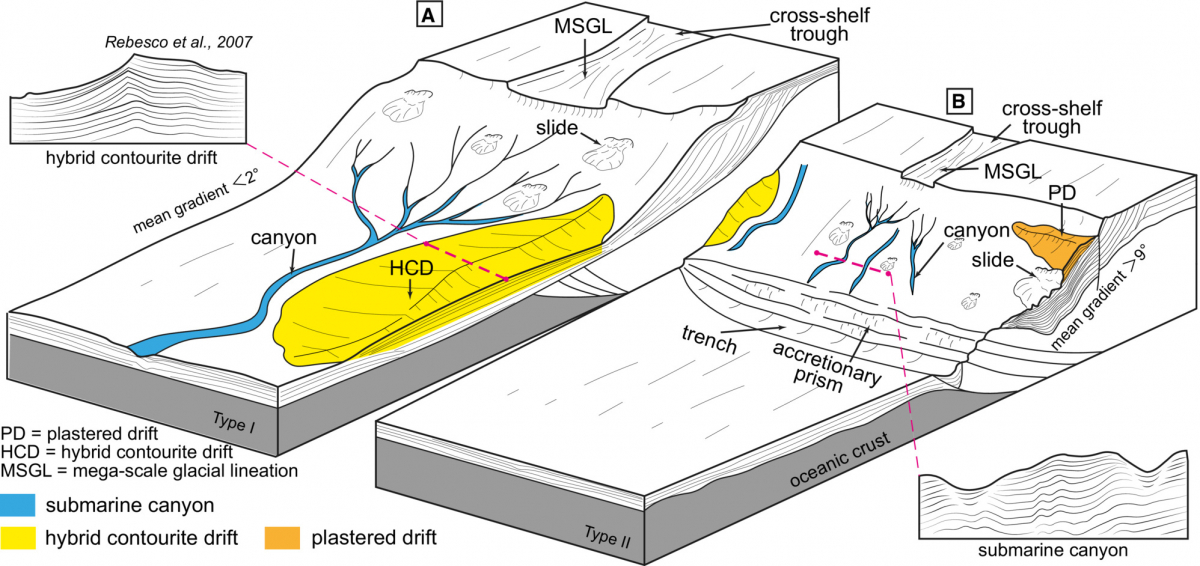

我院苏明教授研究团队聚焦现存的唯一高纬度主动大陆边缘—南极半岛南设得兰陆缘(岛弧),通过深入剖析其地形地貌及深水沉积记录,明确了南极主动陆缘沉积体系特征及发育演化模式。南设得兰陆缘的沉积演化极为独特(图1),主要受控于区域构造运动,具体表现为3个方面:(1)南设得兰群岛长期构造抬升,从而冰期-间冰期气候旋回期间有大量陆源碎屑物质被风化侵蚀并输送到南设得兰陆架,发育进积楔,这一特征有别于其它大部分南极陆架;(2)沉积体系表现出空间差异性分布特征,被动-主动陆缘过渡带发育复合型沉积体系。自末次盛冰期以来,重力流-底流作用分阶段交替发生,但主动陆缘以重力流沉积为主。虽然威德尔海底层水(WSDW)和环极深水(CDW)在此区域较为强劲,但其对沉积作用的影响仅局限在地震诱发的小型滑移滑塌台地内;(3)构造挤压程度与坡度陡缓影响了海底峡谷发育规模和形态,表现为挤压越显著则海底峡谷深泓线越凸,峡谷间距越小,长度越短。

图1 南极被动陆缘(TypeI)- 主动陆缘(TypeII)沉积体系特征及对比

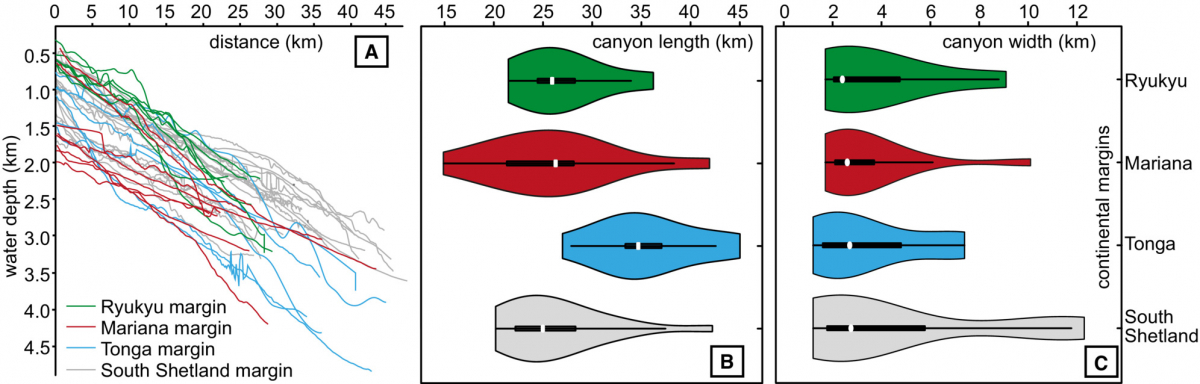

此外,通过对比中、低纬度相似构造背景的汤加、琉球及马里亚纳等岛弧体系,发现它们的底流沉积体系均为局部小面积发育或不发育,但海底峡谷则表现出相似的地貌参数(图2),全球性差异较小。初步分析认为相似的平均坡度角(7~10°)为岛弧沉积体系发育演化的主控因素,而具有纬度差异性的沉积物供给(如冰川、河流等)对海底峡谷地貌形态影响较小。这一认识有助于深入了解岛弧系统沉积体系类型及发育模式,并为高纬度地区构造-沉积交互过程提供相应的研究实例。

图2 汤加、琉球、马里亚纳、南设得兰弧后盆地海底峡谷深泓线、长度、平均宽度特征及对比

上述研究成果以“Deep-water sedimentary systems and tectono–sedimentary interactions on the oblique convergent margin in Antarctica”为题发表于中科院大类一区Top期刊《Sedimentology》。论文第一作者为我院刘姗博士后,我院苏明教授及广州海洋地质调查局杨楚鹏教授级高工为共同通讯作者。来自中山大学、自然资源部第二海洋研究所、广州海洋地质调查局等科研机构的共同作者对本论文做出了重要贡献。

以上研究得到了国家自然科学基金青年项目(42206044)、中国博士后面上基金以及广州海洋地质调查局项目等的资助。