海院科研动态(71)| 人类活动影响下的珠江流域污染物入海通量估算及其变化研究取得新进展

受人口密集,经济发展迅猛等高强度人类活动的影响,珠江三角洲承接了超量污染物排放,从而导致其河网区和河口区出现水体富营养化和底层水体季节性缺氧等严重环境问题。然而,受限于珠江流域各口门长期流量观测数据的缺乏,难以对口门污染物入海通量及其长期变化进行准确计算和评估。

图1 珠江三角洲以及八大口门地理位置

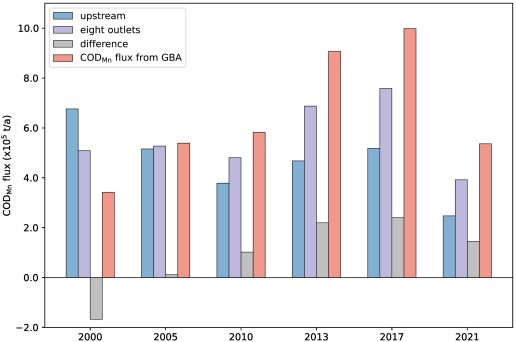

为了精准量化和/或估算珠江流域八大口门的污染物入海通量,评估人类活动所导致的污染负荷量及近海生态系统对污染负荷输入的响应,我院龚文平教授研究团队充分利用珠江八大口门多年积累的化学需氧量(CODMn)、生化需氧量(BOD)、溶解无机氮(DIN)、总氮(TN)和总磷(TP)等历史实测浓度数据,结合由一维-三维连接水动力模型重构的八大口门长周期进海流量,计算并分析了1985至2021年入海污染物通量及其年际变化趋势。结果表明,近30多年以来,COD和BOD通量增长缓慢,而DIN通量则增长较为迅速。同时发现,在2005年之前,珠江流域下游城市群排放的污染物与上游排放的污染物负荷比较接近;而在2005年后,珠江下游污染负荷排放量逐渐超过珠江上游并呈现快速增加的趋势。这表明大湾区的污染负荷排放在珠江三角洲入海通量中占据着越来越重要的地位,因此,大湾区的污染负荷减排应该是未来珠江口近海环境治理的关键。

该研究成果为珠江口及国内外其它河口污染物通量估算提供了新的方法体系。

图2 珠江上游和八个口门CODMn通量的年际变化

以上研究成果以“Anthropogenic impact on long-term riverine CODMn, BOD, and nutrient flux variation in the Pearl River Delta”为题发表于中科院大类二区Top期刊《Science of the Total Environment》。我院硕士生张思宇为论文第一作者,张恒副教授为论文通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160197