我院孙晓明教授团队在海底沉积物中首次发现新型自生磁铁矿

近日,国际地学权威期刊《Geology》刊登了我院孙晓明教授团队林志勇博士等联合国际多个科研单位的最新研究成果,首次报道了产于海底沉积物甲烷带中的自生磁铁矿,该发现不仅改变了人们对沉积物磁铁矿来源的传统认识,也为揭示深部沉积物微生物铁还原作用机制提供了重要线索。

存于海洋沉积物中的磁学信号是研究地球构造演化、磁场变化和环境演变的重要工具。陆地来源的磁铁矿、钒钛磁铁矿等磁性铁氧化物是沉积物磁信号的重要来源。近年来的研究发现,生物成因的纳米自生磁铁矿是沉积剩磁的另一个重要载体,它们主要通过趋磁细菌 (magnetotactic bacteria)的胞内合成以及异化铁还原细菌(dissimilatory iron-reducing bacteria)的胞外合成两种方式分别形成磁小体化石和超细磁铁矿。通常而言,大陆边缘沉积物中有机物或甲烷含量丰富,硫酸盐还原作用较强烈,沉积物中多出现硫化(含硫化氢)现象,而硫化氢的存在使得沉积物中的磁铁矿难以得到良好保存,位于海底沉积物中硫酸盐—甲烷转换界面(SMTZ)的磁化率会普遍出现低异常,这是由于该界面硫酸盐驱动—甲烷厌氧氧化过程较为强烈,可释放大量硫化氢并导致沉积物中磁铁矿等发生还原溶解。

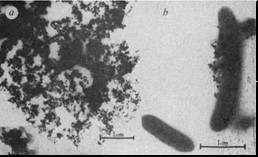

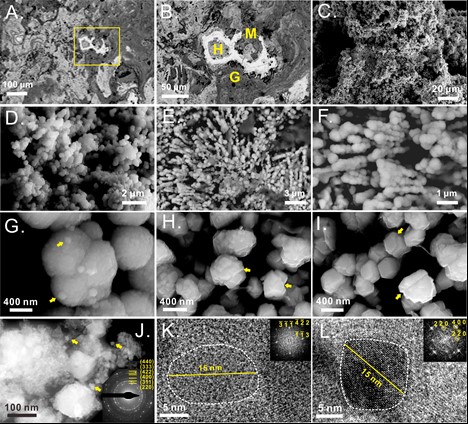

林志勇等对南海北部冷泉区一根长达230米的沉积钻孔GMGS2-16进行了磁化率分析,发现该钻孔深部出现的多个SMTZ界面的磁化率并未出现低值,相反均出现异常高值(图3A)!在进一步综合采用 FORC一阶反转曲线、X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等多种分析手段深入研究之后发现,在这些高磁化率层位中竟然保存着大量结晶良好、保存完整的纳米级磁铁矿:尺寸约为200-800nm,且多以晶簇形式出现,其结晶特征和尺寸均有别于陆地来源以及通常认为的生物成因磁铁矿(图1、图2),表明这些自生磁铁矿可能具有全新的成因。

图1 趋磁细菌及其胞内链状排列磁小体

图2 异化铁还原菌及其胞外不规则分布磁铁矿

图3 研究钻孔GMGS2-16的磁学、地球化学和矿物学特征

(A)沉积物磁化率; (B)沉积物磁性物质含量;(C)冷泉碳酸盐结核及其碳同位素;(D)沉积物甲烷浓度;(E)沉积物一阶反转曲线(FORC图);(F)磁性物质XRD分析结果(含磁铁矿、方铁矿)

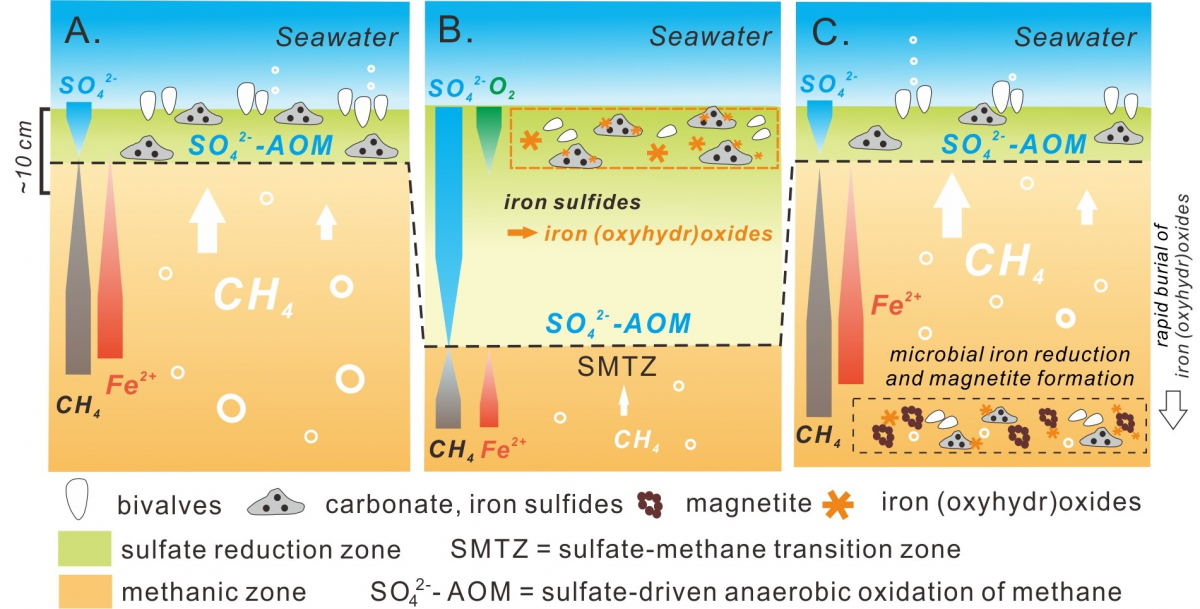

结合多种生物地球化学和矿物学证据,林志勇等提出,这类磁铁矿可能是沉积物深部甲烷带微生物铁还原作用的副产物。研究钻孔GMGS2-16位于我国南海东北部天然气水合物赋存区,该区域甲烷喷溢活动的剧烈变化会导致沉积物中氧化—还原环境的快速变化,可促进SMTZ界面铁硫化物(如黄铁矿)的迅速氧化,进而形成丰富的次生铁氧化物(如针铁矿和赤铁矿,图4A~B、图5)。这些铁氧化物一旦被快速埋藏到甲烷带,可为深部微生物铁还原作用的发生提供大量的活性铁来源,从而导致大量自生磁铁矿的形成。

该研究首次鉴定出沉积物甲烷带中微生物铁还原作用相关的自生磁铁矿,这一新的发现突破了我们关于海底沉积物磁铁矿来源的认识,对准确解释沉积磁学信号至关重要。同时,该发现可能会为科学家破解微生物铁还原作用机制提供新的线索,为揭示该类型磁铁矿形成途径提出挑战。

图4 研究钻孔GMGS2-16中自生纳米尺寸磁铁矿的形貌及结构

(A, B)磁铁矿(M)、赤铁矿(H)和针铁矿(G)的共生关系;(C, D)大量磁铁矿聚合体;(E, F)链状结构的磁铁矿集合体;(G-I)粒状磁铁矿及其内部结构;(J-L) 磁铁矿透射电镜(TEM)下形貌和 SAED 衍射花样

图5 冷泉活动强度变化情况下磁铁矿形成示意图

(A)示冷泉活动强度升高时,SMTZ上升到沉积物浅部,其中硫酸盐驱动的AOM导致碳酸盐和铁硫化物形成;(B)示强烈的冷泉活动减弱或停止后,之前SMTZ处的铁硫化物遭受氧化,导致次生铁氧化物形成;(C)示次生铁氧化物被快速埋藏至甲烷带,在微生物影响下发生还原作用进而形成磁铁矿

本研究由我院孙晓明教授团队和澳大利亚国立大学、德国明斯特大学和汉堡大学、美国德克萨斯大学合作完成。我院博士后林志勇为第一和通讯作者,孙晓明教授为共同通讯作者。研究工作得到国家重大研发计划(2018YFC0310004,2018YFA0702605)、国家自然科学基金(41806049、41876038、91128101)和广东省促进经济发展专项资金(海洋经济发展用途,GDME-2018D001)等联合资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1130/G48069.1