海科院迎新(22)| 海洋科学专业立德树人一体化模式

2008年,中山大学与广州海洋地质调查局战略合作,共建“海洋学院”和“海洋研究院”,以“协同”为主旨,以造就海洋事业的接班人和未来发展的推动者为使命,培育、建设协同创新中心,深入推进协同育人。

海洋科学学院发展历程

十一年来,中山大学海洋科学学院通过创新专业课程体系、构建协同育人机制,形成了海洋科学专业立德树人一体化模式。

首先,构建一体化课程体系。按一级学科培养本科生→二级学科培养硕士生→三级学科培养博士生的思路,构建海洋科学专业本硕博一体化课程体系,解决本科、硕士、博士课程之间的衔接问题;推动“课程思政”建设,固化教学内容,建设海洋科学专业系列教材,突出前沿性、科学性和适用性,强化知识引领。

其次,构建一体化育人体系。以理想信念教育为核心,充分发挥课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等方面工作的育人功能(即“十大育人体系”),挖掘育人要素,构建协同育人机制,引入“目标管理”和“微信教育”,形成全员、全过程、全方位育人格局,强化思想引领、文化引领和价值观引领。

立德树人,就是要坚持办学正确政治方向,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全员、全过程、全方位育人。海洋科学专业立德树人一体化模式,凸显了“协同育人”特色,有效解决了普遍存在的2个突出问题:

①本科教育与研究生培养的协同问题。海洋科学作为交叉学科,专业课程体系既要强调整体观、系统观,又要保证专业度、深入度,如何解决好“本科教育”与“研究生培养”的协同问题十分关键。

②思政工作中存在盲区和断点等问题。思想政治工作体系往往游离于学科体系、教学体系、教材体系、管理体系之外。如何根据各项工作内在的育人元素和育人逻辑,构建一体化育人体系至关重要。

◆课程体系创新:本硕博一体化课程体系,体现育人工作的全程性

在本科培养阶段,理顺学科大类→专业方向→综合提升课程之间的衔接与递进关系,解决好“广博”与“专深”的问题。本科生可以选修研究生阶段的核心课程,推动本科阶段科研工作延伸到研究生阶段。

在研究生阶段,理顺研究生阶段核心课程(4个专业,每个专业3门)与本科阶段专业方向课程(4个专业方向,每个方向8-9门)的衔接和递进关系,不断增强课程教学的学术性和创新性。

在一体化课程体系下,推进“课程思政”,建设系列教材,有效带动了教师革新教学方法。

“本-硕-博”一体化课程体系

◆育人机制创新:一体化育人体系,提高思政工作亲和力和针对性

全面统筹学院育人资源和力量,充分发挥课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等方面工作的育人功能,为解决思政工作条块分割问题提供了新思路。

面对重科研轻教学、重教书轻育人、重理论轻实践等问题,通过“一体化”模式的构建,在各类课程教学过程中提升人文情怀和价值引领,解决了又红又专、德才兼备的人才培养问题。

通过构建“协同育人”队伍,提升全院思政教育意识,明确各岗位思政工作的职责,弥补了全员队伍、思政工作队伍自我教育意识不突出的问题。

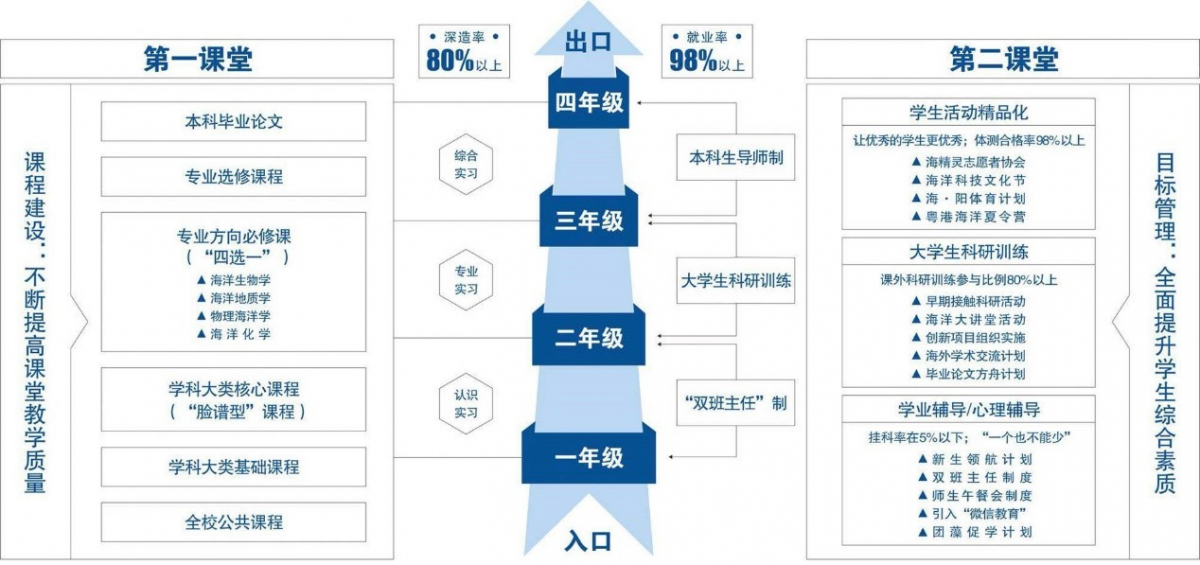

“第一课堂-第二课堂”协同育人模式

◆管理方法创新:引入“目标管理”和“微信教育”,不断追求卓越

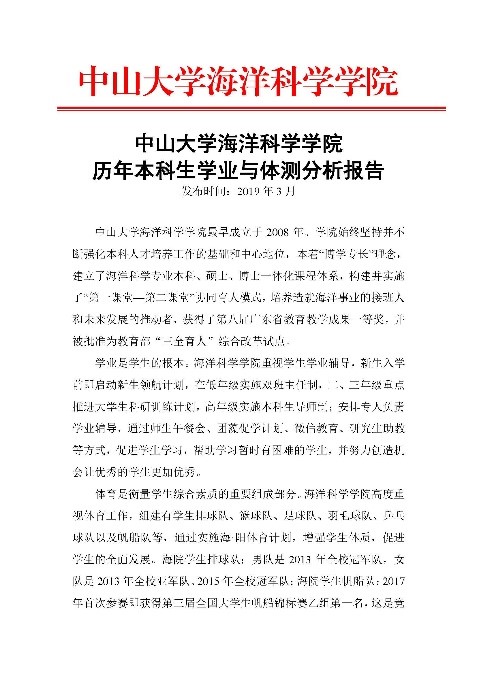

引入“目标管理”,在严格考试考核要求的前提下,大一到大三学生考试不及格率5%以下,大二学生参与课外科研训练80%以上,大三学生参与课外科研训练90%以上,深造率80%以上,就业率98%以上,体测达标率98%以上。

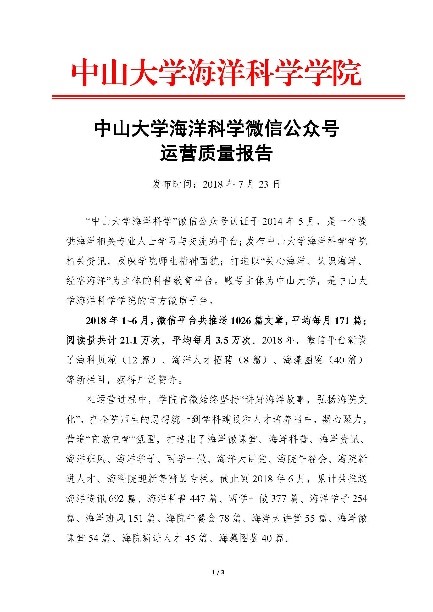

引入“微信教育”,每天坚持推送3-5条微信,打造海洋微课堂、海洋班风、海洋学子、两学一做、海院师说、海院午餐会、海科院迎新、海洋资讯等精品栏目,通过线上线下联动,营造健康向上主流舆论,形成育人的整合效果。

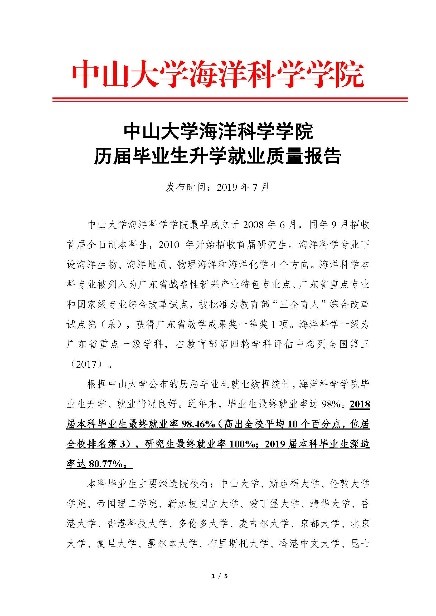

每年发布2次学业与体测分析报告、科研训练分析报告、升学就业质量报告和微信运营质量报告,紧盯目标,持续改进,不断追求卓越。

学业与体测分析报告、科研训练分析报告、升学就业质量报告、微信运营质量报告

历经十一年探索和实践,海洋科学学院累计承担教改与质量工程项目86项,表教育研究与教改论文24篇,编印海洋科学学院党建系列出版物6部,编印出版协同育人系列出版物15部,出版海洋科学专业系列教材23部。

中山大学海洋科学专业被批准为教育部专业综合改革试点、广东高校战略性新兴产业特色专业建设点、广东高校重点专业,建成了南海资源开发与保护广东省协同创新中心,被列入教育部第二批“三全育人”综合改革试点。