海院科研动态(130) | 太平洋年代际振荡驱动东菲律宾海深海温度年代际变率研究取得进展

太平洋年代际振荡(Pacific Decadal Oscillation, PDO)是影响北太平洋气候系统的重要模态,其变化能够调制全球海洋热含量与环流格局。然而,在层结稳定、垂向混合较弱的副热带深海,PDO如何驱动2000米以下海洋的年代际变率,一直是国际海洋学界关注的前沿科学问题。

针对上述科学问题,中山大学海洋科学学院海洋大气相互作用研究团队联合中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)海洋环流动力学学科组开展了相关研究,研究揭示了PDO通过调制深海压力场,在九州—帕劳海岭与西马里亚纳海岭的地形约束下驱动深层流速异常,并通过“heaving”(等密度面绝热起伏)机制调控东菲律宾海深层水温的年代际变化(图1)。

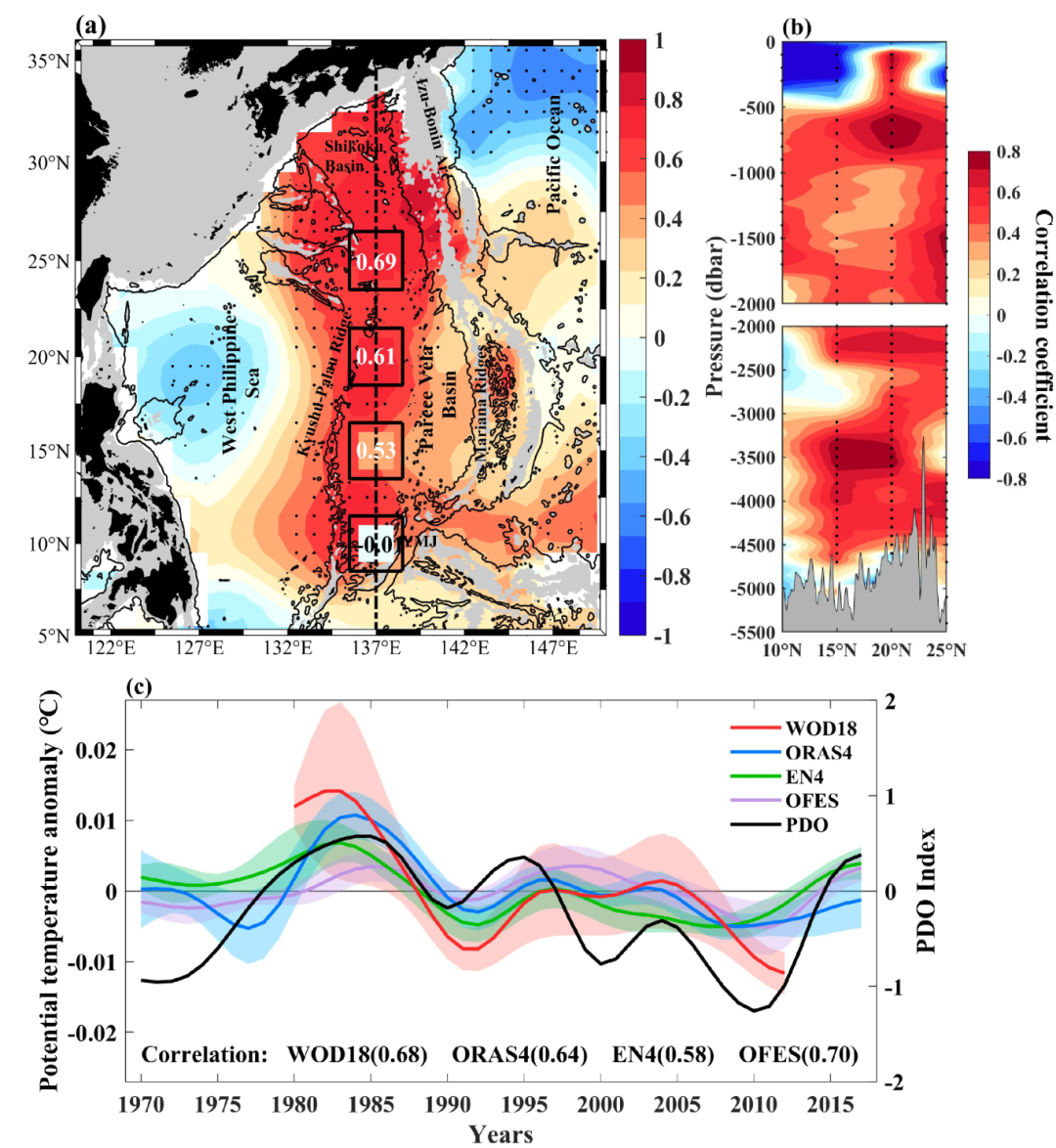

图1.太平洋年代际振荡(PDO)与菲律宾深海位温异常(PTA)的相关性

1970-2017年PDO与2000-4500m平均PTA的相关分布. 黑点为ORAS4数据计算通过95%置信度检验的显著相关区;黑色实线为4000m等深线;灰色区域为水深浅于2500 m海域;黑色为陆地.

(b) 1980-2012年沿137°E断面WOD18观测PTA与PDO的相关性. (c) 137°E断面2000-4500 m层平均PTA的时间序列. (红:WOD18;蓝:ORAS4;绿:EN4;紫:OFES;黑:PDO指数;阴影区为标准差)

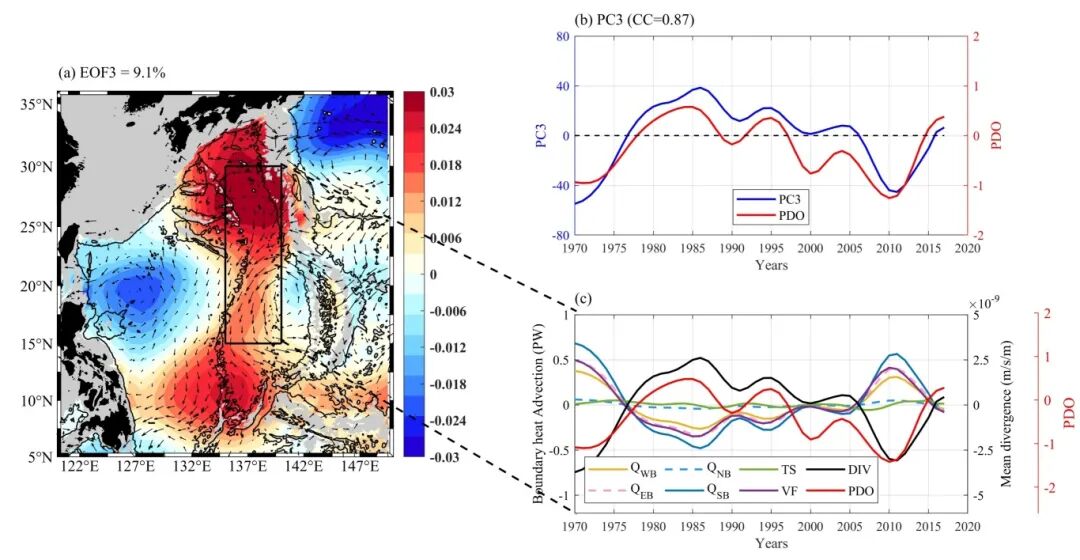

研究团队利用多源观测与再分析数据发现,东菲律宾海2000–4500米水层的位势温度与PDO存在显著的同位相年代际振荡。由于PDO的空间尺度远大于该区域深海温度异常的分布范围,研究认为PDO信号是通过局地动力过程传递至深层的。进一步分析表明,PDO诱发的深海压力梯度变化在双海岭地形约束下形成“聚焦”与“放大”效应,导致深层流场发生辐合–辐散振荡,从而引起等密度面上下起伏,最终表现为与PDO同步的深海温度年代际变化(图2)。该研究阐明了大尺度气候模态影响副热带深海位温变化的动力学路径,为理解气候变化背景下深层海洋热量再分配过程提供科学依据。

图2. 菲律宾海位温异常与流速的耦合变化特征.

(a)基于ORAS4的多变量经验正交分解(MVEOF)的第三模态.

(b) 对应的主成分(PC3),与PDO指数呈显著相关(r = 0.87).

(c) 研究区域(135°E–140°E,15°N–30°N)散度异常(黑色)及边界热平流通量异常时间序列:西侧(WBF,橙色实线)、东侧(EBF,粉色虚线)、北侧(NBF,蓝色虚线)、南侧(SBF,蓝色实线)、热储(TS,绿色实线)和垂向通量(VF,紫色实线). 此处的边界热平流主要反映平流过程导致的绝热再分布,正值表示向北、向东或向上的通量。

本研究成果近期在国际地学权威期刊《Geophysical Research Letters》发表,论文题为Heaving induced by PDO driving abyssal water decadal variability in the Eastern Philippine Sea,共同第一作者为中国科学院南海海洋研究所舒业强研究员和中山大学博士研究生陆宣承,通讯作者为中山大学王东晓教授。合作作者包括海南热带海洋学院夏瑞雪博士、加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所彭启华博士等。

本研究得到了南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)等项目的联合资助。

文章相关信息

Shu, Y., Lu, X., Xia, R., Peng, Q., & Wang, D. (2025). Heaving induced by PDO driving abyssal water decadal variability in the Eastern Philippine Sea. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL116364.

原文DOI

https://doi.org/10.1029/2025GL116364