青年人才成长故事丨叶雷平:做深做广,深耕近海细颗粒絮凝研究

南海海洋生物技术国家工程研究中心于2004年获批成立,是南海海洋行业国家级科技创新平台,目前依托中山大学海洋科学学院管理和建设。经过十多年的发展,工程中心在科学研究、技术创新、产品研发、平台建设、人才培养和行业服务等方面成绩显著。中心成立至今,积极扩展创新领域,完善平台建设,凝聚核心竞争力,以“集聚一流人才、研究一流技术、开发一流装备、产出一流成果”为目标,近三年在南海海洋资源开发与利用、海洋生态环境监测与保护等技术方面解决了大量应用难题,已成为南海海洋技术研发高地和海洋高端人才聚集地。现特别推出南海海洋生物技术国家工程研究中心青年人才系列专题报道。

人才介绍

叶雷平,上海人,现任中山大学海洋科学学院“百人计划”助理教授,硕士生导师,海洋动力教研室副主任。本科毕业于华东师范大学地理系,推免保送至河口海岸学国家重点实验室就读研究生,博士毕业于英国赫尔大学,曾在美国特拉华大学工程系海岸带应用研究中心从事博士后研究工作。叶雷平重点关注河口海岸带粘性细颗粒泥沙絮凝与沉降动力过程。他通过自主研制并不断改进湍流驱动絮凝模拟及絮团观测分析等实验装置,结合野外现场观测,采用物理-生物等多学科交叉方法手段,揭示自然界有机和无机悬浮物质对河口细颗粒平衡絮凝的重要影响机制,提出细颗粒絮团各项核心物理属性定量化描述方法及其参数化方案,并应用于改进絮凝动力学模型,为近海细颗粒泥沙输移预测提供更好的理论基础,也为近海生态环境治理与修复以及粤港澳大湾区海洋环境可持续发展战略部署提供更为可靠的科学依据。

漂洋过海求学路——英伦行

在出国留学之前,叶雷平在河口海岸学国家重点实验室张卫国教授指导下,开展了一系列关于长江三角洲沉积过程及其环境演变的学习与研究,在对沉积环境进行描述和解释过程中,他经常不由地思考,这些泥沙在如此复杂多变的自然环境中到底是如何运动并且形成现在我们所看到的样子呢?与此同时,他一边努力完成学习和实验工作,一边挤压出尽可能多的时间提升英语水平并了解国外相关团队的科学研究动态。研二那年,经过多次线上交流,英国泥沙沉积动力学专家Daniel R. Parsons教授接受了叶雷平攻读博士学位的申请并提供了奖学金。隔年八月,叶雷平完成了最后一批长江三角洲野外沉积物样品的采集与分析后,九月便踏上了漂洋过海求学之路。

九月的英格兰北部约克郡小镇,秋高气爽,略感凉意。面对完全陌生的约克郡本土生活环境以及导师团队内全部英国本地成员的学习工作环境,叶雷平首次感受到了强烈的文化冲击。通过不断积极主动交流,抓住每次与任何人对话的机会,时常主动帮助其他研究人员负责的实验与现场观测等工作,通过不断地学习和练习,很快便融入了当时环境,从一开始跟不上甚至听不懂本土英音,到两三个月后自己英语表达中也不免出现约克郡口音,再到四个月后通过完成预实验和大量文献阅读并与导师一起确定了详尽的研究思路和方案,最后在第五个月面向项目PI们熟练地完成了汇报,得到了在场所有人的肯定,随后便正式踏上了在细颗粒泥沙运动方向上的科研之路。

在Parsons教授悉心指导下,叶雷平开展了大量水槽实验以及野外现场观测,研究河口粘性细颗粒泥沙运动及其对水下地貌发育的影响机制。每一轮水槽实验工作都会经历从周一到周五早出晚归,两点一线,持续数月;也曾连续一个月在英格兰Dee河口进行现场观测工作,与来自英国不同高校的研究者们共同完成一系列多波束水下地形扫描、流速剖面观测、高密度分层水样采集分析等工作。在针对悬浮泥沙观测和数据结果分析过程中,叶雷平对粘性细颗粒絮凝和沉降过程作了大量分析探讨,并提出了很多未能解决的关键问题,在Parsons教授帮助下,国际知名粘性泥沙絮凝研究专家Andrew J. Manning教授欣然同意作为叶雷平的博士第二导师,来帮助指导他在河口泥沙运动研究过程中遇到的絮凝相关问题,每月至少进行一次面对面交流指导。在两位导师的鼓励和帮助下,叶雷平多次参加EGU, AGU, INTERCOH等国际会议并作口头汇报,在与国际同行的不断交流过程中不断提升对学科前沿问题的思考能力。四年多的博士阶段训练,奠定了叶雷平对粘性泥沙研究的基础,也增强了他未来从事科研工作的信心。叶雷平至今仍与两位博士导师的团队保持着密切的合作联系,并连续多年来一直与他们共同担任AGU秋季会议的泥沙沉积动力专题分会场召集人。

2014年叶雷平(后排右二)与导师Daniel R. Parsons教授(前排右一)以及NERC项目合作者们的合影

飘洋过海求学路—美东行

博士毕业后,叶雷平打算继续从事粘性细颗粒泥沙絮凝方向的博士后研究工作,经过一段时间的申请,美国特拉华大学工程系的近海湍流与泥沙运动学专家Tian-Jian Hsu教授抛来了橄榄枝,聘请了叶雷平作为博士后研究者参与其主持的墨西哥湾创新团队项目,与来自弗罗里达州立大学、弗吉尼亚海洋研究所(VIMS)、马里兰大学、德州农工大学等多个合作单位的多名海洋学专家学者展开密切合作研究,拟解决墨西哥湾溢油污染物与泥沙絮凝沉降机制和溢油模型预测等问题。经过了大量的实验测试和理论推导等工作,叶雷平成功研制了一套关于原油-细颗粒泥沙混合絮凝与沉降过程模拟和实时观测实验装置,实现了油-泥沙絮团各项核心物理属性特征的定量描述,提出了絮团几何与沉降属性的参数化新方案,为墨西哥湾溢油模型预测提供了更好的科学理论基础。多篇研究成果论文发表于Nature Index期刊《Water Research》等,该项工作在发表后也受到了全球许多近海溢油模型研究团队论文的正面引用,普遍认为絮凝研究工作为海洋溢油模型的参数化改进方向提供了非常有价值的新思路。还曾受邀到VIMS进行了一次完整的公开演讲,详细介绍了本项目的研究成果及其应用前景。

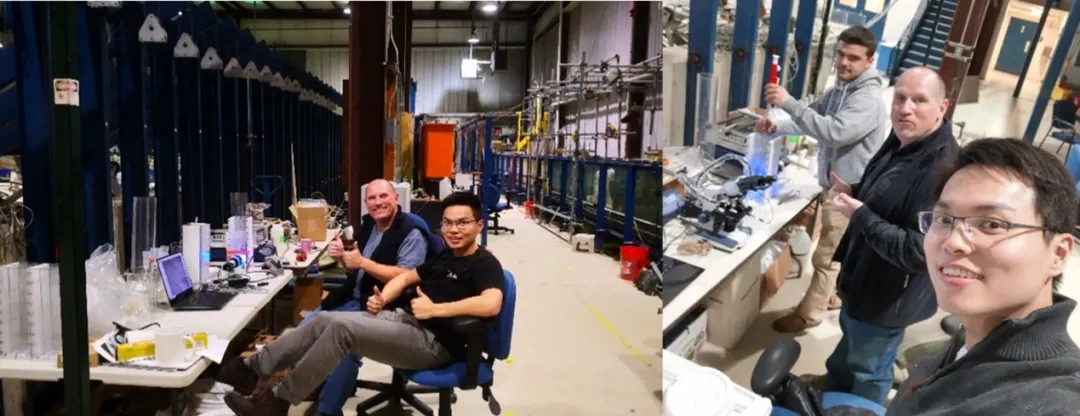

2018年叶雷平(右)与Andrew J. Manning教授在实验室对泥沙絮凝实验装置进行组装和调试等工作

毅然回国,结缘中大,逐梦海洋

2020庚子年初,当叶雷平八年海外求学路逐渐临近尾声之际,还未来得及开始寻找国内相关招聘岗位,全球新冠疫情爆发并迅速蔓延,在各国开始一一宣布限制出入境、航班不断传来熔断消息等恶劣局势下,他与合作团队商定了提前6个月结束博士后资助合同,毅然回到国内。幸运的是,数月后,叶雷平成功加入中山大学海洋科学学院近海湍流与物质输移团队,得以继续从事河口海岸带细颗粒泥沙絮凝方向的科学研究和教学工作。

中山大学的海洋科学,是年轻的,是蓬勃发展的,更是充满活力的。入职后,叶雷平加快脚步迅速融入到教学和科研齐头并进的工作氛围,除了继续夯实对河口细颗粒泥沙絮凝机制研究之外,他还积极参与南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)南海海岸带变化与物质迁移创新团队的建设,拓展对近海悬浮细颗粒物理-生物-化学耦合絮凝沉降过程对大湾区生态环境响应的认识。开展大湾区近海现场科考是完成创新团队任务的重要手段,叶雷平积极参加了珠江口生态动力综合航次等多个野外观测任务,负责悬浮颗粒物的分析研究等工作,并积极与创新团队内其他高校和科研单位的学者专家们合作开展多学科领域交叉的近海颗粒态迁移转化问题研究(如缺氧、泥沙淤积、污染物示踪、碳汇等)。此时,国内海洋科考的装备与技术水平,和他刚上研究生时相比,已经有巨大突破和进展。中山大学海洋科学学院和南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)多个优秀科研平台所拥有的充足国际先进仪器设备,充分保证了我们能够获取足够的高质量海洋观测数据以及后续一系列室内实验样品分析条件。在团队PI吴加学教授的带领下,叶雷平的科研组织和团队协作能力得到了快速提升,并在团队内组建了近海悬浮细颗粒絮凝研究小组,目前拥有专任教师2名,硕士研究生6名,博士研究生2名。

2021年叶雷平(后排中间)参加大湾区近海夏季生态动力综合航次

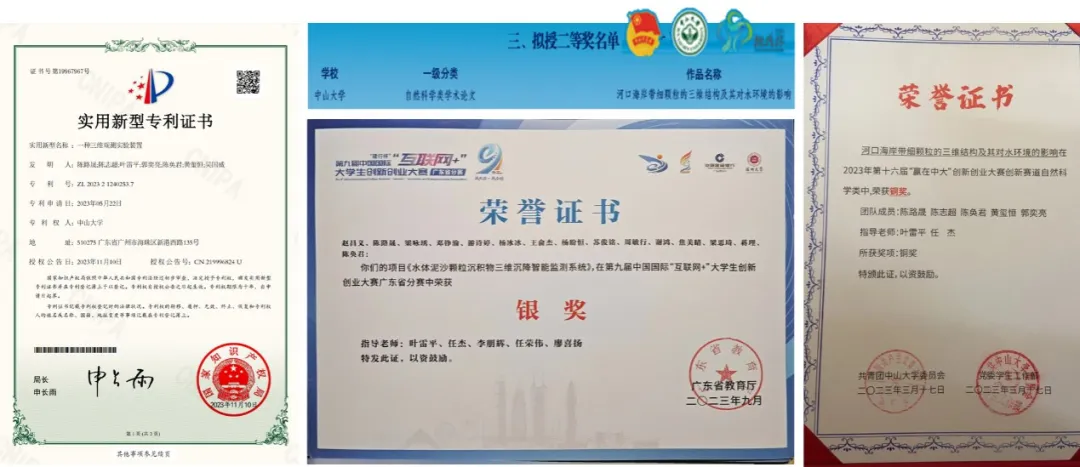

过去三年以来,叶雷平努力在人才培养和科学研究方面同步耕耘,除了开设理论课程、指导本科生毕设和研究生科研等本职工作以外,还担任了两年青年教师专职辅导员,指导了国家级大学生创新创业项目1项并获优秀结题,指导本科生申请专利1项,指导本科生团队参加比赛3次并获奖3项(包括省级奖2项和校级奖1项);同时也主持了国家自然科学基金项目1项,近三年发表独立一作/通讯作者署名的SCI期刊论文6篇,其中包括发表于《Communications Earth & Environment》《Water Research》《Science of The Total Environment》《Marine Geology》《Frontiers in Marine Science》等权威期刊上的成果论文。另外,作为一名老党员,叶雷平在学院和支部书记的领导下积极组织开展和参与各项党建活动,并在科考过程中加强融入党建工作,于2023年荣获中山大学校级“优秀共产党员”表彰。

2022-2023叶雷平带领本科生团队申请的专利证书以及参赛的获奖证书(左图:专利证书;中间上图:“挑战杯”广东省赛区二等奖;中间下图:第九届中国国际“互联网+”创新创业大赛广东省分赛银奖;右图:“赢在中大”铜奖)

叶雷平荣获2023年中山大学优秀共产党员表彰

最后,谈及未来规划,叶雷平说:“我们很幸运地身于科学技术与海洋研究的鼎盛时期,我们更幸运的是处于国家海洋强国战略的时代背景下,能够有更多的机会为祖国未来的发展作出自己更大的贡献。希望自己能够继续秉承家国情怀,坚持初心,在科学研究、人才培养和社会服务等各方面都做到齐头并进,并不断追求卓越。”