校友风采,十五芳华 | 万蕊雪:战胜挑战,筑梦科研路

01 人物简介

一名“90后”,在剪接体三维结构及RNA方面的研究取得了重大成果,年纪轻轻的她就已经攀登上了生物领域的高峰。

2009年,万蕊雪在中山大学海洋科学学院攻读学士学位;本科毕业后,她直博进入了清华大学医学院;2016年,入选中国科协“未来女科学家计划”;2018年,获青年科学家奖;2019年,入选福布斯中国30位30岁以下精英榜;2020年又入围了中国区《麻省理工科技评论》的青年创新奖榜单;2022年,她又荣获第十七届中国青年科技奖;现任西湖大学生物大分子复合物结构与功能实验室主任、博士生导师。

02 在中大海院种下一颗希望的“种子”

2009年高考结束后,万蕊雪考入中山大学海洋科学学院的海洋生物方向,开始了她四年的学习生活。

回忆起大学生活的点滴,她对中山大学海洋科学学院充满了感激之情。“进入大学之前,我对大学的氛围和环境是充满好奇的。从在河南参加高考接到中大的录取通知书,看到录取通知书上的“中山大学”字样,我既激动但又感到陌生、遥远。来到中山大学开始正式学习后,我发现中大的人文风气是开放多元的,不刻板要求我们必须成为怎样的人,而是顺应学生的特点引导我们发挥自己的所有可能性。这里有丰富的社团活动和学术讲座,也有许多实习机会,对学生的锻炼是多样化的。” 每一节讲座都是一次智慧的相遇,在那里我们汲取着知识的营养,收获启迪人心的灵感。“与高中不同,在中山大学的本科阶段没有人规定我一定要定什么样的发展目标,因为在这里每个人都有多样的可能性,学校在这方面给予了我们最大的支持。”当我们踏上生命的旅程时,每个人都拥有无数丰富多彩的未来可能性,生活就像一本还未完成的书籍,每一天都是一页新的篇章,充满了无限的选择和机会。

在中山大学海洋科学学院的学习与生活中,万蕊雪表示这里有许多令她印象深刻的课程和实习。印象最深刻的是一次野外实习,“虽然每个院校都有实习安排,但咱们学院有独数一份的特色实习课程——我们不仅可以去到山林间采集样品,还可以享受去海边采集动物样本、制作标本的趣味实习。大家戴着草帽,穿着雨鞋,提着小桶,在海边观察生物,这一幕我到现在都感觉印象深刻,参与这样的实习给我带来了很新奇的体验。” 大学的每一个日子都是如同绚丽画卷上的一笔,镌刻着时光的深沉和成长的印记,如今变成了回忆中璀璨的星辰,点缀着学业路上的点点滴滴。

天才和勤奋之间,我们谁都选择不了是否能成为前者,但是总有人会先坚定地选择后者并持之以恒,万蕊雪就是这样的人。她种下一颗梦想的种子,用勤奋浇灌,如同沐浴在阳光下的植物,茁壮成长,绽放出鲜艳的花朵。

03 兴趣在海洋中航行,每一个浪花都是对心灵的温柔拥抱

谈到做科研的想法与初心,她认为这是一个自然而然的过程。“一开始我并没有明确为自己设定下要成为一名科研工作者的目标,但这确实是从小时候的小小梦想开始的。小时候我有一个做科学家的小小梦想,也一直醉心于大自然。”

兴趣是深度学习的动力源泉,正因为有了兴趣,学习不再是枯燥的任务,而是一场心灵的盛宴。每一刻都是思想的飞翔,每一次探索都是心灵的启迪。“上中学后开始接触到了生物学这门课程,我也十分喜爱。到了大学阶段,我选择了海洋生物专业,随着学习的深入,我对生命科学的兴趣日益浓厚,一发不可收拾。我开始想要了解清楚细胞中到底发生了什么,也希望有朝一日能够通过我所从事的工作来造福与疾病斗争的人们。”

原来在万蕊雪小时候,她的姥姥一直受糖尿病的困扰,所以在她小时候就感受到在疾病面前人类有时候是多么的手足无措。这也是为什么她后来能够怀揣坚定的信念,全身心地投入生命科学领域,为社会健康贡献一份微薄之力的原因之一。

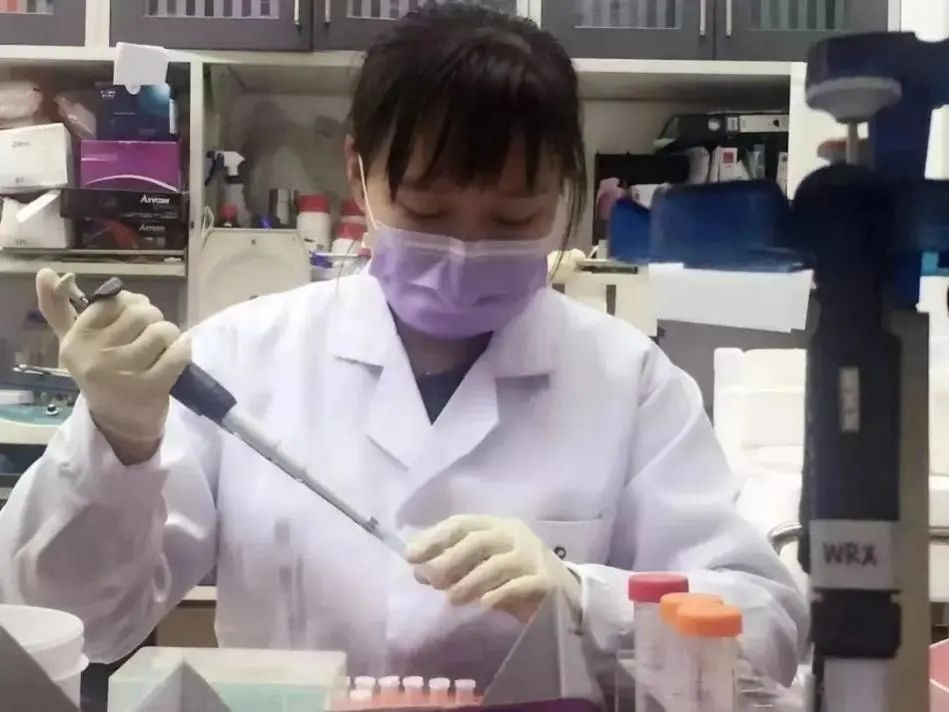

作为一名海洋生物专业的大学生,刚开始她也是一名“实验小白”,进入实验室时她也会感到紧张。“大概在大二暑假时,我第一次进入实验室。那时除了上生物化学实验课以外,我基本没在实验室中做过实验。教学实验课的实验都是以教学为目的,选取的都是十分成熟的实验。当我真正开始独立做实验后,我发现教学实验课中所学的虽然只是实验科研的一个小部分,但所学的基础知识都可以在实验中真实运用。当时第一次做科研,我首先感觉实验样式繁多,令人眼花缭乱,但这也让我感到很神奇,从此我更加喜爱上做实验。”实验室学习的经历中,老师的启发如清泉,使知识的浪花在她的思维的海洋中激荡。每一堂课都是一次心灵的盛宴,实验课的奇妙世界,如同开启的魔法书页,使我们在探索的路上不断迈进。

04 勇往直前,向知识海洋的远航

2013年,23岁的万蕊雪从中山大学海洋科学学院毕业。她通过四年的刻苦钻研,努力构筑起坚实的学科体系,不仅追求广度,更注重深度;取得优异的成绩的同时,也为自己未来的研究道路打下坚实的基础。本科毕业后,经过一番深思熟虑,她选定了自己的研究方向——生物大分子结构。

大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

她一直默默努力,如同河流的奔流,静谧而有力。当提及研究生的科研生活,她非常谦虚,“研究生阶段我坚定了继续做研究的选择。在中山大学海洋科学学院学习时,我的专业是海洋生物,它与生命科学专业有相似之处,完成本科学习后我更坚定了钻研生命科学的决心。本科毕业后,我更希望自己能在生物学基础研究方向深造。因此在读博时,我正式开始专攻生命科学前沿难题。”

她面临的挑战如同巍峨的山峰。

万蕊雪博士二年级时,冷冻电镜技术实现重大突破,结构生物学领域迎来重大机遇。于是,导师建议她开始研究“剪接体的三维结构与分子机理”。“我在2013年开始研究这个课题的时候,这个课题研究方向被全球生物学界公认为较为困难的问题。30多年来全球众多生物学家都在研究这个问题,之所以被认为是较为困难的问题是因为RNA剪接体是动态的,所以RNA剪接体的高清的三位结构体的拍照十分的困难,受扰动后,拍照就不清晰。当时有科学家认为得到其高清的三维结构照片是不可能的。”在科研的征途上,不可能一帆风顺,困难和挑战是不可避免的伴随者。“在开始课题时,我没想过会遇到这样的问题。在研究过程中,遇到了2-3次需要攻坚的困难。曾经1-2月就为了解决一个问题,整个实验处于停滞的阶段。”

一次又一次不厌其烦地摸索,终于让她迎来了胜利。

2015年8月,她发表了两篇Science论文——《3.6埃的酵母剪接体结构》和《前体信使RNA剪接的结构基础》,这是世界上首次报道剪接体的高分辨率三维结构。她的研究成果 “代表着人类在深入理解生命过程和本质方面迈出了重要的一步,是在生命科学基础原理研究领域的一次显著突破。也是近30年来中国在基础生命科学领域所取得的成就,对世界科学也做出最大的贡献。

不忘初心,砥砺前行,2016年1月,万蕊雪再次发布了一个剪接体中预组装复合物的电镜结构,2016年7月,两个状态的剪接体结构再次被万蕊雪所在的课题组报道。2018年1月,万蕊雪凭借在剪接体三维结构及RNA方面的研究成果,当选为由《科学》杂志和科学生命图书馆,联合颁布的年度青年科学家奖,中细胞及分子生物学类别的获胜者,并且,她是第一位获得此殊荣的完全本土培养的科学家。

中间的艰辛,她一言未提,回头看时,只觉得轻舟已过万重山。“在实验过程中并没有感受到遇到困难,在结束以后回过头看才发现是处于攻坚期。因为我每天都是在尝试一种新的实验方法,我的处理方法是把实验项目分为每一个具体的小目标,再把小目标分解为一个个的实验步骤。在完成一个小目标其实就是一个日常工作,完成后就能得到反馈,根据反馈改进实验和进行下一步实验。如果今天遇到问题,今天解决,解决不了就明天后天解决。感觉一切都比较顺理成章。”

05 校友寄语:感恩过往,期待未来

万蕊雪心怀学院,是一种深沉的情感。她感谢学院对她的培养,她说:“我们都是被学院培养的学子,同时我们现处于一个非常好的时代,无论物质或者是精神上,可以说我们这代人都相对富足。在这个美好时代下,我真心希望每位同学能找准自己的位置,成为最好的自己。从当年创院伊始的新兴学院发展到今天,中山大学海洋科学学院已非常成熟,各方面发展都令人欣喜。我相信无论同学们怀揣的梦想是什么,咱们学校和学院一定会给同学们充分的支持,助力大家发挥个人价值,实现人生目标。”

作为校友前辈,万蕊雪为我院在读本科生及研究生拨开云雾、指引方向。“亲爱的同学们,希望你们不怕试错,勇于尝试。人生很长,本科与研究生阶段虽然仅仅数年,但这些年对于个人的未来选择起着重要作用。想要做什么就勇敢去做!在这个过程中,大家很可能会找到自己喜爱的工作或研究方向,找到愿意为之奋斗一生的目标!希望你们守住自己的研究理想,踏实肯干,有所成就。”

本次校友专访活动中,万蕊雪不仅分享了她在学习上的宝贵经验,还向我院学子传达了鼓励与期望。学习是我们在校园中最重要的任务之一,但更重要的是在这里发现自己的兴趣和激情。请勇敢尝试各种可能,探索未知领域,让知识的火花在你们心中绽放。同时也要将个人才能与理想紧密融入国家和社会的发展中。