第五届海底观测科学大会 | 专题1-4分会场现场精彩集锦(附直播回放链接)

1月14日,第五届海底观测科学大会各分会场在中山大学珠海校区举行,共设海洋地质与地球物理、海洋动力过程与观测、海洋生物地球化学过程与碳循环、海洋生物与生态过程、海洋极端(深渊、极地)环境观测、新概念海洋观测平台技术、海洋碳达峰碳中和、全球变化及应对、海洋可持续发展9个分会场,来自国(境)内外高校、科研机构的专家、学者分享交流学术观点、科研成果。多位学术“大咖”分别在不同专业的分会场交流,每个专题包含10余个口头报告和多份优秀墙报展示。

直播回放,重温精彩

回放链接,请点击直播标题回放链接:https://m.koushare.com/topicReview/i/deepsea5

专题一:海洋地质与地球物理分会场

该会场由中国地质调查局青岛海洋地质研究所吴能友研究员、中山大学地球科学学院尹常青教授主持,14位专家和学者围绕了超深水海底飞行节点地震仪、南海天然气水合物、无人艇地震勘探、冷水珊瑚丘的载人深潜、台风期间长江水下三角洲、北冰洋洋脊玄武岩、地震多次波成像、机器学习在沉积声学中的应用等主题进行了口头报告。

· 部分报告一览

超深水海底飞行节点地震仪与四分量地震数据弹性波成像方法

耿建华,同济大学教授

海洋地质国家重点实验室副主任

针对当前超深水海底节点(OBN)地震勘探存在成本高、周期长等问题,采用海底长基线定位技术,开发了一款具有自主航行定位功能的主动源四分量海底飞行节点地震仪(OBFN),其最大工作水深3000m,水下工作时长30天。利用长基线基站发射水声时标信号方式,实现了OBFN低成本授时。开发了OBFN任务规划软件,实现了OBFN的高效布放与回收。在南海北部大洋钻探U1501站位超深水区成功开展了海试,获得了高质量主动源海底四分量地震记录。提出了声弹耦合理论,发展了同时利用海底四分量地震数据进行弹性波成像的方法。

基于地震多次波成像的浅层地质灾害体探测

卢绍平,中山大学教授

浅层地质灾害体是指在海底以下1000米以内聚集的灾害目标体,例如气云,浅层气等。浅层地质灾害体在我国的渤海、东海和南海的陆架油气产区分布广泛。这些地质灾害体通常为内部高压构造,在外力作用下非常不稳定,是钻井平台布设与油气开采的巨大安全隐患。另外,浅层地质灾害体可能诱发地震、海底滑坡、海啸等次生灾害,可直接和间接引起大规模的温室气体排放,是区域内乃至全球范围的巨大安全隐患。因此,浅层地质灾害体的探查,是海洋油气生产不可或缺的组成部分。浅层地质灾害目标体尺度相对较小(面积从几平方公里至上百平方公里,厚度十几米至几十米不等),其内部组成复杂(固、液、气比例不一,成分各异)。这些特征给此类目标体的探测和甄别带来了困难。传统的地震勘探方法,在浅部存在照明隐区,无法有效的探测浅部的地下结构。与传统的一次波成像相比较,地震多次波成像能够提供更好的地下照明和成像分辨率,是一次波成像的有效补充。本报告讨论运用地震多次波成像实施浅层地质灾害体探测的技术方法。

专题二:海洋动力过程与观测分会场

该会场由中山大学王东晓教授、香港科技大学甘剑平教授和中国海洋大学林霄沛教授主持,16位专家学者围绕了海气相互作用观测、中深层环流观测与动力机制、中小尺度动力过程及其效应等主题进行了口头报告。

·部分报告一览

利用数值模拟观测吕宋潜流的特征和形成物理

甘剑平,香港科技大学教授

香港科技大学(广州)功能枢纽地球与海洋大气科学学域主任

海洋观测对海洋研究必不可少,但海上现场观测的时空局限性对认知海洋环流结构,特别对提升环流机理的物理分析来说是致命的。越来越多的海洋研究和发现需要依靠日臻发展的、且受观测和地球流体动力理论严格验证的数值模拟来观测环流的时空特征和提供机理解析。吕宋潜流(LUC)是北太平洋西部黑潮下面的突出的南向西部边界潜流。LUC 对西部边界南向水团、热量和能量输送,及北赤道潜流的形成至关重要。目前,我们对 LUC 的特征和形成物理的认识仍然非常有限,这导致几乎所有全球模式在都无法准确模拟LUC。为此,我们利用开发的高分辨率(3 公里,60 级) CMOMS(中国海多尺度模拟系统,https ://odmp.ust.hk/cmoms/) ,结合有限温盐资料的指引及地球流体动力学的科学假设,开展了亚中尺度过程,非线性和湍流混合对LUC形成的模拟观测和实验,从而获取这些过程及其相关的内潮和多维不稳定动力对环流压力场变化的调节,从而解析地转主导的LUC形成动力。

海气界面观测进展

林霄沛,中国海洋大学教授

中国海洋大学海洋与大气学院院长/深海圈层与地球系统前沿科学中心副主任

青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋动力过程与气候功能实验室主任

海气界面通量观测对理解海气相互作用,提高天气和气候预测预报水平具有重要的意义。报告首先回顾了过去对海气界面观测的进展,从大型锚定浮标,到卫星遥感和无人船等,梳理了这些观测手段的优缺点。在此基础上,提出了基于新型低成本漂流浮标的海气界面观测方案,展示了基于大量布放的漂流浮标实现海气界面观测大范围同步观测的可行性,为未来海气界面观测提供了新思路。

突变地形区域深海强动力过程观测研究

舒业强,中国科学院南海海洋研究所研究员

观测证实了复杂地形区域深海呈现强的中尺度环流特征,主导深海环流变率,沟通上层与深层海洋能量垂向链接。利用5套长期潜标观测,发现南海北部陆坡深层地形罗斯贝波能量往西减弱、周期往西变大,其主要受到上层中尺度过程的时空分布特征的调控。全水深潜标观测揭示了上层西向移动的气旋-反气旋涡对在海山地形下通过深层水柱位涡守恒与侧向摩擦诱导深层涡旋的动力机制。观测揭示了深海平顶海山反气旋帽三维结构,刻画了其独特的次级环流特征,定量了平均流、潮流与地形非线性相互作用激发反气旋帽的贡献。

专题三:海洋生物地球化学过程与碳循环分会场

该会场由中山大学罗一鸣教授和吴家望副教授主持,13位专家和学者围绕了海洋酸化和缺氧的生物地球化学过程、地球表层碳循环源-汇及其响应反馈机制等主题进行了口头报告。该专题报告在区域上覆盖了南北极与低纬热带区、近岸边缘海与开放大洋等不同气候环境,在方法上包括了长期观测数据、原位培养系统、以及数值模拟试验等手段,同时结合了多种时间尺度的器测记录和地质证据。

·部分报告一览

基于深海长期原位培养系统的陆源、海源有机质生物矿化关键微生物发现与代谢机制研究

邵宗泽,自然资源部第三海洋研究所研究员

自然资源部海洋生物遗传资源重点实验室主任

在大陆架及大洋环境中,每年有大量陆地和海洋来源有机物并以不同形式输入到海底。微生物作为分解者在海底有机物矿化与元素生物地球化学循环中发挥着重要作用。虽然前人对深海有机物降解微生物已有较多研究,但当河流、台风携带的大量陆源有机物以及上层海洋向下快速输入有机到海底后,这些快速沉降有机物对海底微生物群落形成什么冲击?参与这些有机物降解与矿化的微生物是什么?为回答这些问题,课题组通过研制深海微生物原位培养系统,分别在南海深海海底、西太平洋海山、东太平洋海底平原和西南印度洋海底等不同深海环境开展了大分子有机物原位降解实验,分析了降解菌群微生物多样性、生物大分子降解机制及其驱动的C、N、S等元素循环。在南海深海环境中,降解木质素与木聚糖的优势微生物是弧菌,包括Vibrio harveyi, V. alginolyticus, V. diabolicus, 与V. parahaemolyticus;在大洋深海环境,大分子有机物降解微生物包括Marinifilaceae类群的优势厌氧发酵菌。研究结果对于揭示深海有机物原位矿化微生物多样性及其在全球海洋元素循环中的贡献有重要意义。

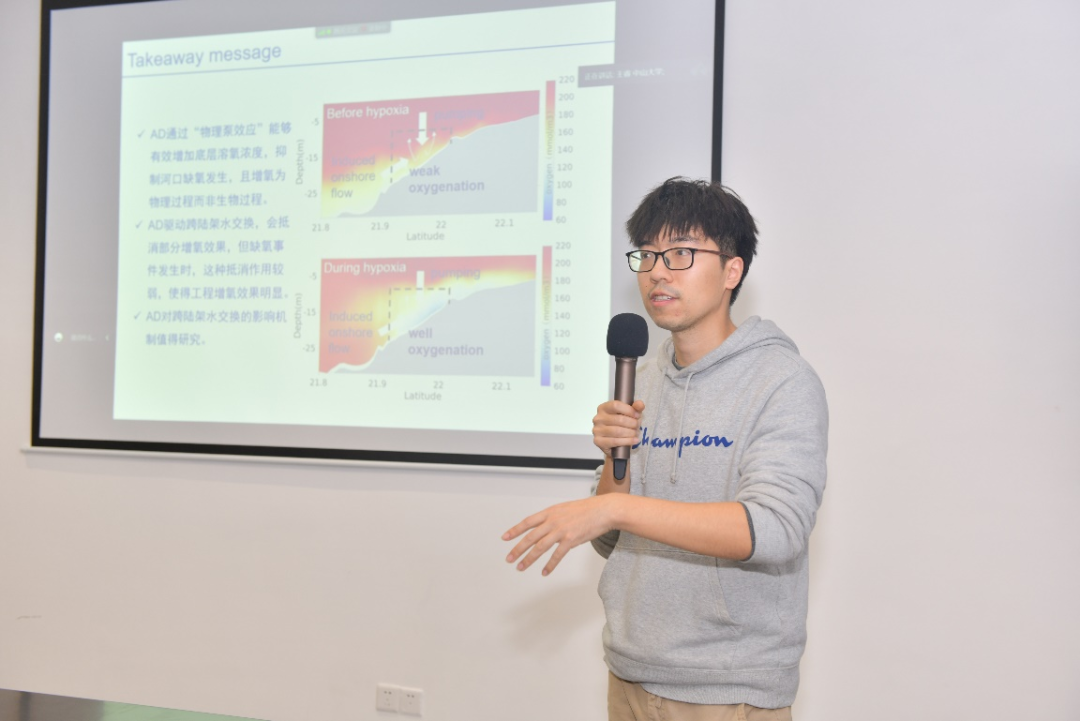

珠江口人工下降流增氧数值实验

肖灿博,中山大学助理教授

受人类活动影响,珠江口及其毗邻海域底层水体季节性缺氧(溶解氧浓度小于2 mg/L)加剧。人工下降流是一种新型海洋环境修复手段,通过风、潮汐等能量将表层海水输入底层,促进局地水体循环来达到快速缓解底层低氧的目的,与陆源营养盐减排措施具有良好的互补性。本研究使用ROMS(Regional Ocean Modeling System)模拟了珠江口低氧的形成和发展以及人工下降流的增氧效果。实验结果表明,底层水体的增氧效果主要与工程引起的跨陆架水交换有关,而非工程本身的物理泵效应。未发生缺氧时,人工下降流通过物理泵过程能够显著增加底层溶解氧浓度,但工程引起的向岸输运(上升流)抵消了这种增氧效果;缺氧发生时,上述向岸输运对物理泵增氧效果的削弱作用较小,导致增氧效果显著。针对万山岛附近缺氧海域,假设每平方公里放置一根管道,每根管道的流量为0.2m3/s,将海表2m处的水体输送至15m,布设区域内底层溶解氧浓度平均提升1.16mg/L;增加人工下降流流量或减小管道出口与海底的距离,能够获得更好的增氧效果。然而,人工下降流通过何种机制引起跨陆架水交换值得进一步研究。

专题四:海洋生物与生态过程分会场

该会场由上海交通大学王风平教授、中科院海洋所徐奎栋研究员、南方海洋实验室贺志理教授以及中山大学谢伟副教授主持,17位专家和学者围绕着海洋生物的多样性保护、地球化学功能及其资源效应等主题进行了口头报告。

·部分报告一览

中国近海底栖生态系统正在发生着什么

李新正,中国科学院海洋研究所研究员

大型底栖生物群落长期变动模式可有效指示海洋生态系统的长期变化。本研究首次在60年时间尺度上系统研究全球气候变化和人类活动影响下,中国近海大型底栖动物群落长期演变特征及影响机制两个关键科学问题。量化了不同区域人类活动和气候变化在上述演变过程中的贡献比例;阐明了黑潮入侵对大型底栖动物群落空间格局的影响和机制,发现在黑潮影响下东海近海大型底栖动物群落在近年呈现“三明治”状空间分布格局,即黑潮分支流经海域的大型底栖动物群落物种组成区别于黑潮分支两侧的群落;整个黄东海大型底栖生物主要种类呈现出分布区缩小、北移、片段化,而数量减少等趋势特征;南黄海沿北纬32°线出现出一条明显的南北分布的阻隔带;针对性选出AMBI和M-AMBI两个生物指数作为评价我国不同海域的底栖生态健康状况的指标。

印度洋热液区生物多样性格局及其启示

周亚东,自然资源部第二海洋研究所副研究员

印度洋中脊是联系太平洋洋脊系统和大西洋洋脊系统的现存唯一通道。由于其独特的地理位置以及该区高强度的深海硫化物勘探活动,这里热液生物多样性的地理格局备受关注。长期以来对此的认识集中在中印度洋中脊的少数热液区。本团队联合国内外多家单位基于中国大洋科学考察首次尝试描绘该区多样性的整体概貌。团队在发现和命名一批新的生物新种基础上,进一步系统梳理和对比印度洋三条洋脊各热液区的物种组成,尽可能减少模糊种带来的影响。并结合β多样性、群落结构和种群连通性的证据认为印度洋三条洋脊的11个热液区可分为三个生物省:北部的卡尔斯伯格脊省、中印度洋中脊省(包含西南印度洋脊的北部)和西南印度洋脊省。基于生物进化基于多样性特征,识别了各个省内具有最高保护价值的热液区,这为将来的区域环境管理计划提供科学依据。结果还发现沿洋脊的距离是塑造这一格局的关键因素;地形、水动力形成也是形成地理阻隔的重要因素。综合历史研究,认为南大洋的形成和北向扩张等地质史上的重要事件也对这一格局有重要影响。部分物种的分子进化研究表明太平洋到印度洋热液系统之间的生物跨洋盆扩散可能仍然存在,但西太平洋和东太平洋到印度洋的生物连通性可能基于不同的生物地理路径。

南海深海海洋真菌活性代谢产物研究

蓝文健,中山大学教授

在海平面1000米以下的深海生物圈覆盖了65%以上的地球表面积,作为海洋典型的极端生态系统,海洋生物为适应高压、低温、无光照、高盐等深海环境形成了独特的生存方式、新陈代谢途径、酶反应机制等,能够产生大量结构新颖、活性显著的次生代谢产物,成为创新药物发现的新来源。深海真菌由于巨大的生物合成潜力引起了人们的研究兴趣,目前从深海真菌发现数百个天然产物,结构类型包括聚酮类、蒽酮类、醌类、苯环类、生物碱类、萜类、多肽类和糖苷类,这些化合物显示了抗肿瘤、抗微生物、酶抑制剂等各种生物活性。

近年来,课题组开展了南海深海海洋真菌活性代谢产物研究,取得系列成果。例如:从中国南海北部海盆3300米水样中分离得到一株真菌,经ITS序列鉴定为一株新的真菌,种属名为Trichoderma sp. MCCC 3A01244,在葡萄糖-蛋白胨-酵母膏(GPY)培养基中添加L-色氨酸、L-丝氨酸、L-苏氨酸、L-赖氨酸、L-苯丙氨酸、L-缬氨酸、D, L-甲硫氨酸进行大规模培养,从培养液和菌体中发现25个化合物,结构类型包括生物碱、聚酮、糖苷、呋喃化合物等。抗肺纤维化和细胞毒实验发现β-carboline 类生物碱trichocarboline A,吲哚生物碱N-acetyl-b-oxotryptamine和二酮哌嗪 3-thiomethyl-3-[4''-(3''-methyl-2''-butenoyl)phenylmethyl]-2,5-piperazinedione显著抑制TGF-β1诱导的胶原蛋白堆积,然而却对HFL1细胞(人肺成纤维细胞)没有毒性。作用机制表明,trichocarboline A 通过下调纤维粘连蛋白(fibronectin, FN)、增殖细胞核抗原(proliferating cell nuclear antigen , PCNA)和α-平滑肌肌动蛋白(alpha-smooth muscle actin, α-SMA)表达抑制细胞外基质降解;进一步研究发现该化合物通过靶向TGF-β/Smad 信号通路从而抑制肺纤维化,化合物trichocarboline A显示了治疗肺纤维化的药用前景。