海院科研动态(69)| 南极布兰斯菲尔德海峡地质演化对洋流路径的影响研究取得新进展

南极布兰斯菲尔德海峡地处威德尔海、别林斯高晋海和斯科舍海的交汇处,对海洋环境、气候变化等极其敏感。然而,布兰斯菲尔德海峡的地质演化复杂,其延续至今的构造打开过程对深海沉积环境、大洋环流路径及南极半岛生态系统的影响仍存在很多未知。

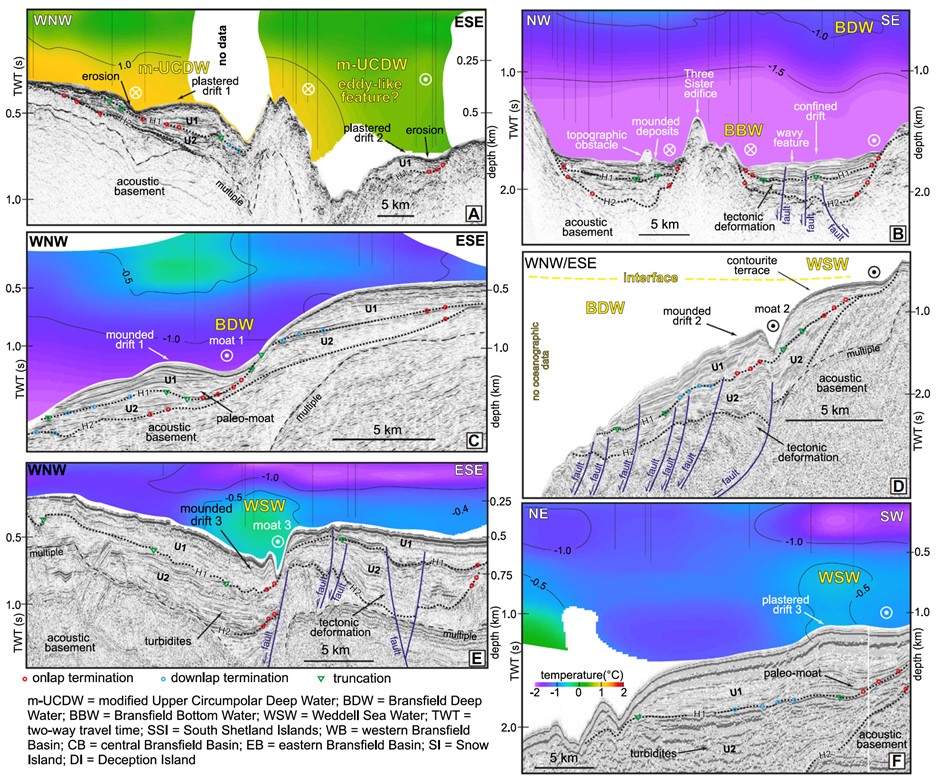

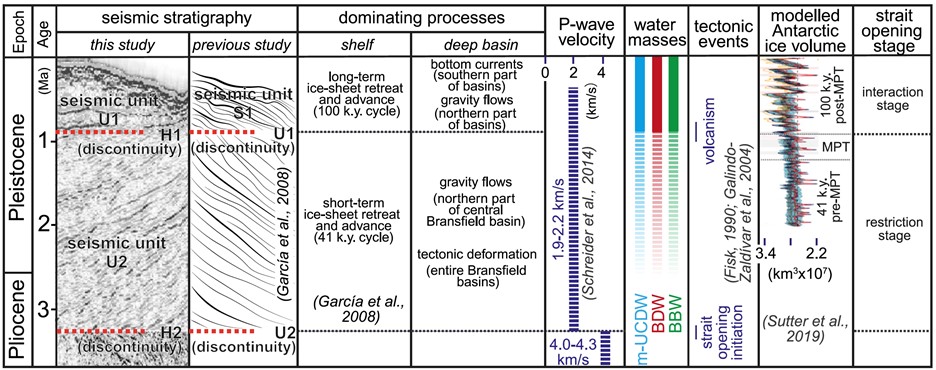

我院苏明教授研究团队通过分析布兰斯菲尔德海峡的深水沉积记录,重建了海峡内大洋环流路径的变化过程(图1)。结果发现,海峡打开初期剧烈的构造运动及火山喷发作用在海峡底部形成了大型火山群,并进一步制约布兰斯菲尔德中、深层水的环流路径,导致与现今模式相似的环流系统约于70万年前出现。海峡内控制沉积过程的水团主要来自威德尔海。然而,冰盛期向陆架坡折带扩张的冰盖/冰架阻碍了威德尔海与布兰斯菲尔德海峡的海水交换。海峡内类似现代的中-深层环流系统仅存在于间冰期。这一事实证明了中更新世气候变革(Mid-Pleistocene transition)事件及100千年气候周期对南极深层水的显著影响(图2);同时也提出,底流沉积研究中“将近论古”这一方法仅适用于特定的环境。

图1 布兰斯菲尔德海峡深水沉积记录与现今洋流观测的匹配关系

图2 布兰斯菲尔德海峡沉积演化与南极半岛海洋、气候、构造等事件的耦合关联

此外,布兰斯菲尔德海峡中-深层环流系统为南极半岛海洋食物链提供基础,该环流模式的形成意味着古海洋生产力在过去70万年间气候暖期的显著增加,这一现象与威德尔海的观测结果相符,进一步确定了中更新世气候变革对南极半岛环流模式、海洋生态系统及沉积过程的深远的影响。

以上研究成果“Oceanographic consequences of the Bransfield Strait (Antarctica) opening”发表于中科院大类一区Top期刊《Geology》。论文第一作者为我院刘姗博士后,我院苏明教授及广州海洋地质调查局杨楚鹏教授级高工为共同通讯作者。论文其他共同作者分别来自中山大学、英国皇家霍洛威学院、中科院深海科学与工程研究所、中国科学院南海海洋研究所、自然资源部第二海洋研究所、西班牙国家海洋局、比利时根特大学、广州海洋地质调查局等科研机构。

以上研究得到中国博士后特别资助项目、中国博士后面上基金以及广州海洋地质调查局项目等的资助。