海院科研动态(132)| 海洋流场变化对亚中尺度动能通量影响研究获新进展

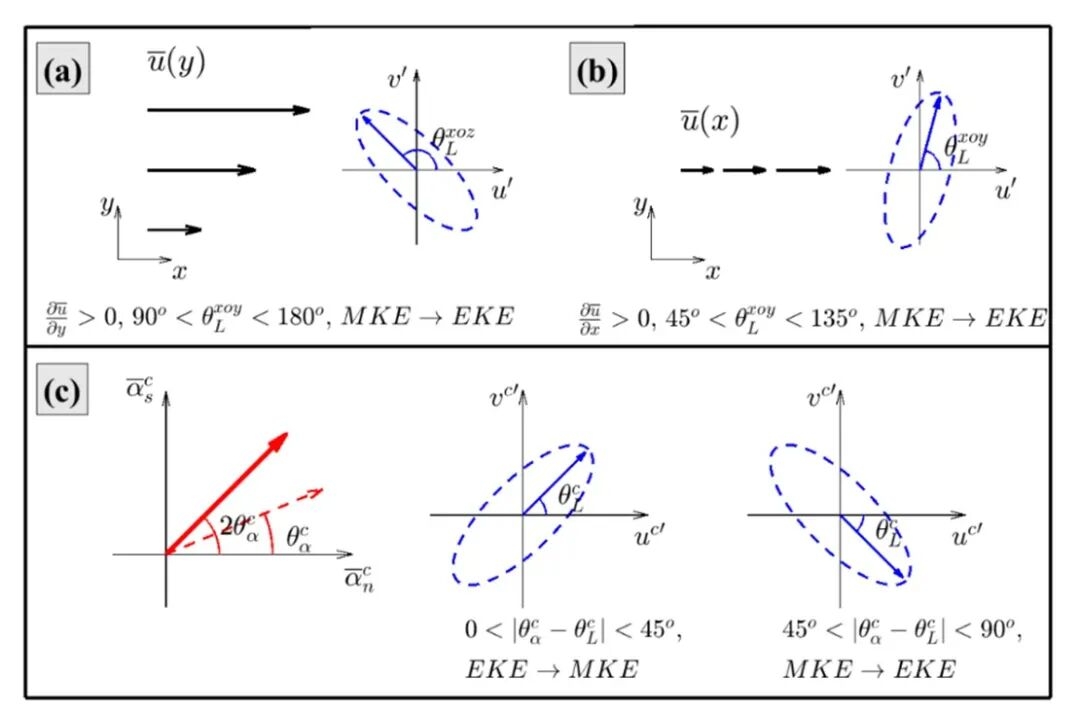

海洋亚中尺度锋面和涡丝具有较小的时空尺度(O(1)km, 几天),伴随强的垂向速度(O(10) m/day),因而影响全球海洋能量平衡、海洋生化物质输运等,成为海洋科学研究的一个热点。其中,亚中尺度过程伴随的能通量研究是海洋能量平衡中的关键一环,影响着海洋数值模拟及人工智能预报的精度。传统的能通量诊断方法-涡流椭圆法,主要针对二维的射流(图1a和1b),并不适用于尺度更小、具有任意流轴、垂向速度较大的亚中尺度过程。

针对上述科学问题,并基于2023年研究团队自主提出的非静力模态下中尺度涡旋的跨尺度能通量诊断方法,进一步提出了亚中尺度动动能通量的诊断方法,并将该方法推广到三维静力模态下,用于解释跨涡丝/锋面的动能转换和不稳定机制,该方法可用于多尺度之间跨尺度能通量研究(图1c)。

图1. 动能通量转化示意图:传统的涡流椭圆诊断方法(1a和1b)和本研究提出的新方法(1c)。图中各项来源于本研究提出的公式

详细推导请见Yang et al. (2025).

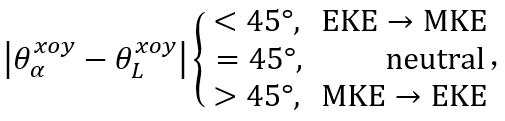

团队基于搭建的高分辨率(840 m)ROMS海洋模式,提出了一种在各向异性角度下,通过中尺度应变和亚中尺度应力角度来诊断三维动能通量的方法,并将Qiao et al. (2023)提出的三维非静力模态下的诊断方法推广到静力模态下,即:

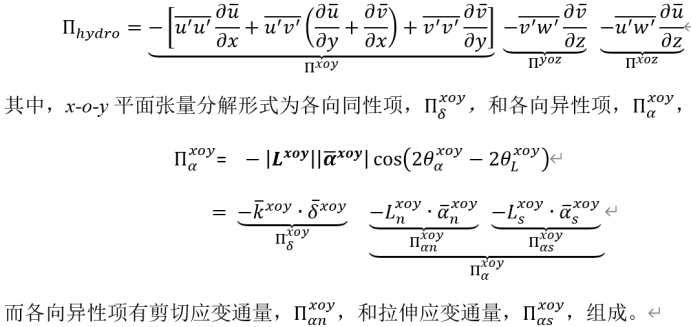

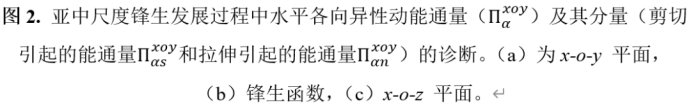

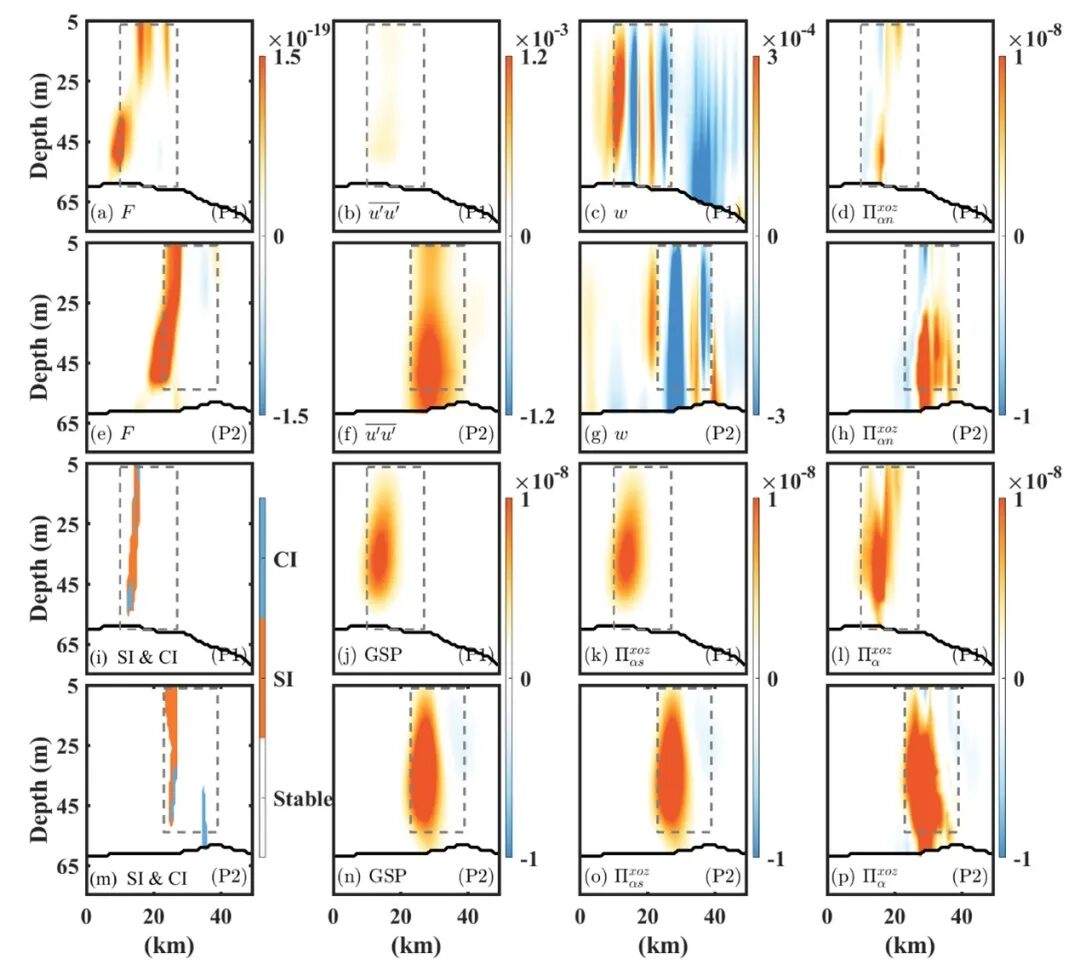

研究发现,在整个亚中尺度锋生过程中(F>0; 图2b),各向异性项占主导地位。此期间各向异性能通量分解结果显示,水平方向上为逆向动能串级,且剪切应变和拉伸应变作用相当(图2a),在垂向上(x-o-z平面;图2c),两者均引起正向能量串级,且剪切应变通量占主导地位(图2)。

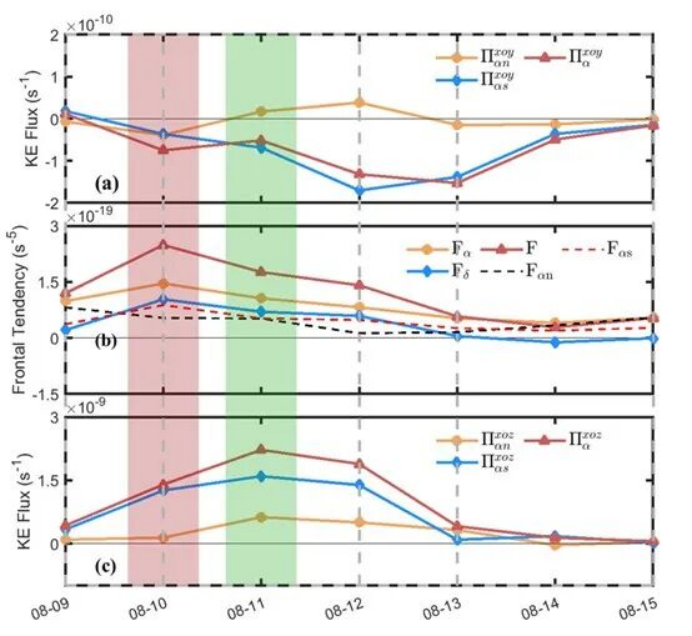

研究进一步表明,在跨涡丝的垂向次级环流中,剪切应变,特别是地转剪切项(GSP)导致正向能通量,产生的对称不稳定使得亚中尺度能量往更小尺度耗散。与此同时,拉伸应变能通量可达到GSP的35%, 其伴随着惯性不稳定(图3)。该部分能量通量主要来源于各向异性涡动能,这在以往的研究中被严重低估。

图3.跨涡丝各向异性动能通量及其分量的诊断垂向剖面图。图中P1和P2分别表示8月10日和8月11日。

本研究提出的亚中尺度动能通量诊断方法,能够量化动能转化过程中的应力和应变贡献,并解释跨锋面/涡丝的不稳定的动能来源,有望加深我们对海洋能量学的认识。

本研究成果近期在国际海洋学权威期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》发表,论文题目为“Importance of Strains in Kinetic Energy Flux for Submesoscale Processes From an Anisotropic Perspective”(《各向异性角度下亚中尺度应变在动能通量中的重要性》)。成果由我院博士生杨军担任第一作者,合作作者包括我院王东晓教授和邱春华教授、东英吉利大学翟晓明教授、天津大学陈儒教授、自然资源部第四海洋研究所乔家伟助理研究员和华南理工大学宏波教授。

研究得到国家自然科学基金重大科研仪器研制项目“智能敏捷海洋立体观测仪”(编号:42227901),国家自然科学基金面上项目(编号:42376011)的资助,并获得中国科学院大气物理研究所地球系统数值模拟装置的支持。

文章引用:

Yang, J., Wang, D., Qiu, C., Zhai, X., Chen, R., Qiao, J., & Hong, B. (2025). Importance of strains in kinetic energy flux for submesoscale processes from an anisotropic perspective. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC022186.

Qiao, J., Qiu, C., Wang, D., Huang, Y., & Zhang, X. (2023). Multi‐Stage Development Within Anisotropy Insight of an Anticyclone Eddy in Northwestern South China Sea in 2021. Geophysical Research Letters, 50(19), e2023GL104736.

原文链接:

https://doi.org/10.1029/2024JC022186