海院科研动态(128)| 中北太平洋晚中新世稀土富集事件揭示及富集机制研究

随着绿色技术发展对关键金属的需求持续增长,深海稀土资源的勘探和开发已成为地球科学领域的研究热点。尽管近年来对深海稀土的分布特征与赋存矿物已开展广泛研究,然而,由于缺乏可靠的年龄框架,稀土富集过程与特定地质事件之间的关联难以建立,进而制约了成矿理论的发展。深海富稀土沉积物主要发育于碳酸钙补偿深度以下的远洋盆地中,缺乏可用于定年的钙质生物化石,制约了传统生物地层学等定年方法的运用。前人研究表明,生物磷灰石对U元素和稀土元素具有较高的富集能力,利用LA-ICP-MS开展生物磷灰石U-Pb年代学能够有效揭示稀土富集时代,这为构建富稀土沉积物的年龄框架提供了关键技术支撑。

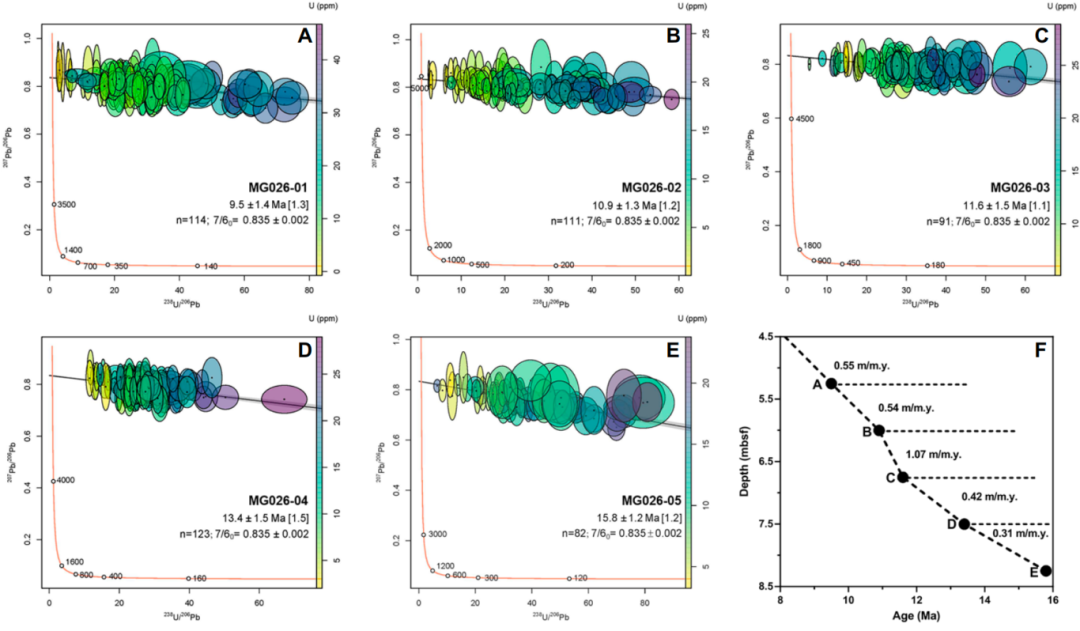

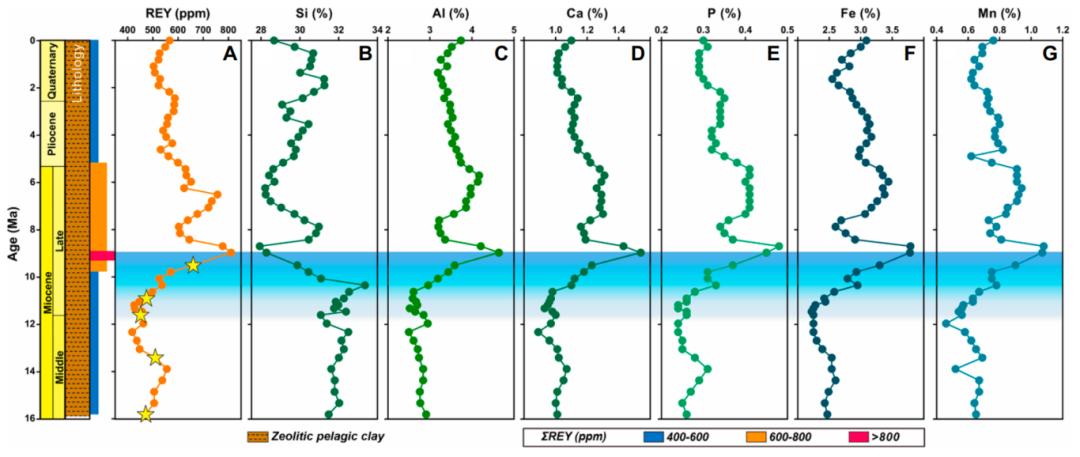

基于上述科学问题,我院海洋地质与地球化学研究团队以中北太平洋克拉里昂—克里伯顿断裂带(CCFZ)富稀土沉积物(图1)为研究对象,综合运用生物磷灰石U-Pb同位素与元素地球化学分析手段,系统探究该区域的稀土富集事件及富集机制。鱼牙等生物磷灰石LA-ICP-MS原位U-Pb定年结果表明,自沉积柱底部至中部,定年结果范围为15.8 Ma至9.5 Ma,计算所得平均沉积速率约为0.48 m/m.y.(图2)。进一步结合沉积物全岩地球化学数据分析发现,在12.0–9.0 Ma期间,沉积物的稀土含量呈现迅速上升趋势,且伴随着Ca、P、Fe、Mn等元素含量的同步增加(图3)。

图1 采样位置图

图2 生物磷灰石U-Pb年代学Tera-Wasserburg图及沉积柱年代学框架

图3 沉积柱稀土元素及主量元素含量纵向变化图

为深入剖析稀土富集的主要控制因素及富集机制,本研究系统探讨了沉积速率、矿物组分及沉积环境等因素与稀土含量之间的耦合关系。研究结果表明,深海富稀土沉积物的形成不仅受到沉积速率的影响,更受控于磷酸钙与铁锰氧化物的含量以及沉积环境条件的动态变化。基于微量金属富集因子(MoEF、UEF、CuEF和NiEF)垂向变化的分析表明,在12.0–9.0 Ma的稀土快速富集期,沉积环境发生了向富氧和高生物生产力条件的显著转变(图4)。该现象的可能机制在于:中美洲海道的关闭引发了构造变化,进而增强了绕极深层水(LCDW),促进了富氧、富营养的底层水向CCFZ地区输入。这些沉积环境条件的改变,促使磷酸钙组分和铁锰(氢)氧化物大量生成,进而诱发了该区域的稀土富集事件。

图4 沉积柱稀土元素与地球化学指标变化图

上述研究成果发表于中科院一区Top期刊《Geological Society of America Bulletin》,我院博士生陈洁云为第一作者,我院付宇副教授和地球科学与工程学院孙晓明教授为论文共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金(42272066,92262304)和国家重点研发项目(2018YFA0702605)联合资助。

文章相关信息

Chen Jieyun, Fu Yu*, Li Dengfeng, Hollings Pete, Peng Jinzhou, Sun Xiaoming*. 2025. Fish tooth U-Pb dating reveals the late Miocene REY enrichment of the Clarion-Clipperton Fracture Zone. GSA Bulletin.

原文DOI

https://doi.org/10.1130/B38014.1.