海院科研动态(125)| 珠江口中华白海豚季节性栖息地分布与保护区优化研究取得新进展

中华白海豚(Sousa chinensis)是国家一级保护动物,也是近岸海洋生态系统健康状况的指示物种。近年来,受生境破碎化及多重人类活动影响,珠江口中华白海豚种群持续面临生存压力。近日,我院海洋鲸类与环境保护研究团队基于2019–2023年系统性船基观测数据,整合多源环境因子,利用物种分布模型,首次系统揭示了中华白海豚在干、湿两季的栖息地使用格局及其环境驱动机制,并提出面向保护实践的空间优化建议。

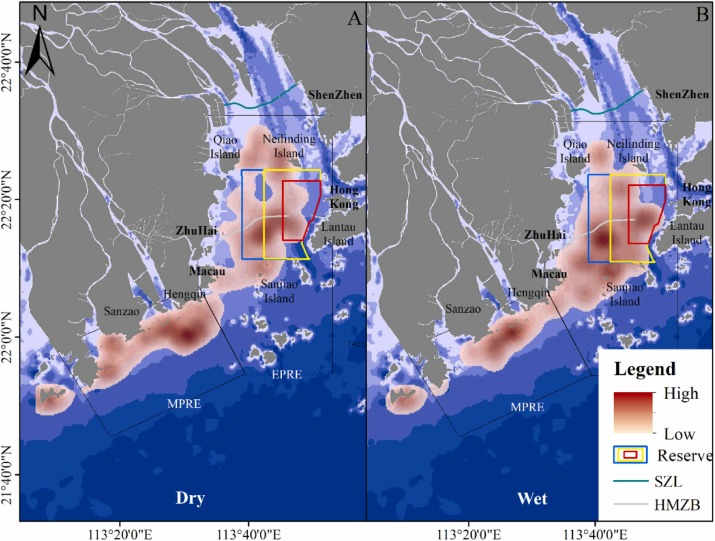

该研究发现,珠江口中华白海豚的栖息地分布存在显著季节性差异:湿季期间,东部核心栖息地面积扩展至约822 km²,较干季增加84 km²;而中部核心区在湿季收缩至约213 km²,减少约195 km²。整体上,湿季白海豚核心分布区呈现出向东南方向(靠近港澳水域)迁移的趋势。

图1 中华白海豚在珠江口干季(A)与湿季(B)的栖息密度分布图

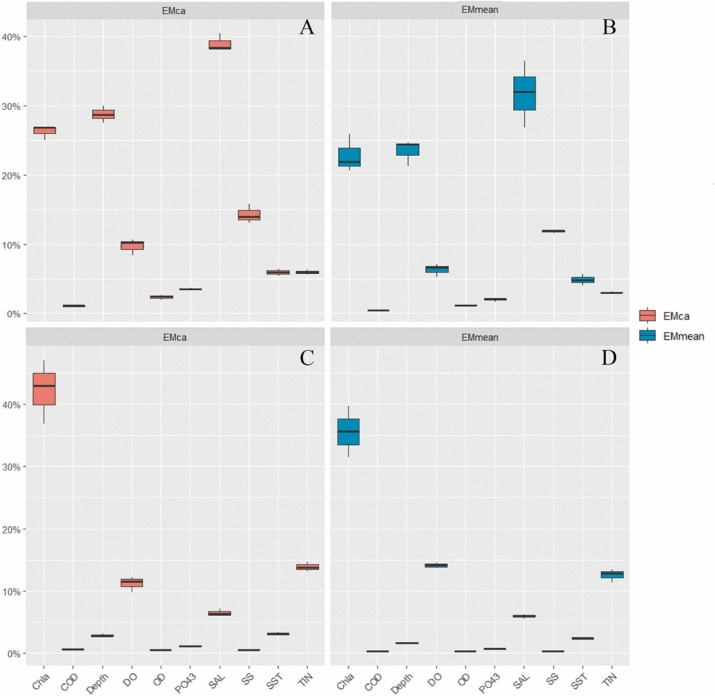

环境驱动因素分析表明,干季栖息地选择主要受盐度、水深和叶绿素a浓度的影响;湿季则更多受叶绿素a、无机氮和溶解氧的制约。机制解析指出,干季底栖鱼类资源相对丰富,支持较广的活动范围;而湿季中部水域易发生底层缺氧,导致饵料生物密度下降,迫使中华白海豚向东迁徙至更适宜摄食的区域。

图2 干湿季节影响中华白海豚栖息地分布的主要环境因子重要性分析

(A)干季EMca模型;(B)干季EMmean模型;(C)湿季EMca模型;(D)湿季EMmean模型。

该研究不仅深化了对珠江口中华白海豚生态适应策略的理解,也为精准保护提供了科学依据。该团队建议,在现有保护体系内推进“动态保护”理念,实施分季分区管理:湿季应重点关注东部扩张区域的栖息地质量与人类活动干扰,干季则需强化中–东部核心区之间的生态连通性与环境稳定性。结合航运、渔业及工程活动的时空规律,优化保护区边界与管理策略,有望显著提升关键生境的保护效率。

上述成果已发表于中科院环境科学与生态学二区、JCR Q1期刊《Global Ecology and Conservation》(2025, 61, e03639)。我院2022级硕士研究生唐习开与2021级博士毕业生罗丁昱为共一作者,吴玉萍教授与孙显副教授为共同通讯作者。

该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中央高校基本科研业务费及南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)等多个项目的联合资助。

原文DOI

10.1016/j.gecco.2025.e03639